JONATHAN BLOW

Il videogiocatore che leggeva Calvino

LE ORIGINI

Con Jonathan Blow ci si trova davanti a uno di quei casi particolari, di un autore che ha realizzato un numero limitato di opere, ma che è stato comunque in grado di lasciare una traccia profonda nel suo medium di riferimento. In questo caso, infatti, si parla di due sole opere videoludiche. Prima di realizzarle – va anche detto – Jonathan Blow aveva lavorato ad altri videogiochi, anche piuttosto noti, ma è difficile riconoscere in essi una sua “autorialità”, pur con tutte le attenzioni che questo termine richiede in un medium come questo, dove l’autore va a spalmarsi su tutta una serie di ruoli differenti.

Nato nel 1971, Blow rivela come tanti altri giovani un considerevole interesse verso il mondo del computer e dei videogiochi. Un interesse che lo porta a studiare computer science e poi a voler entrare nell’industria videoludica, in cui ha modo di lavorare a vari progetti, tra cui Thief: Deadly Shadows (2004) e flOw (2006). Nello stesso periodo scrive anche per «Game Developer Magazine», una storica rivista per sviluppatori di videogiochi, i cui numeri sono peraltro liberamente consultabili online. E, sempre in questi anni, tra collaborazioni ed articoli, emerge il primo nucleo di quello che sarebbe diventato Braid (2008), un videogioco che per molte persone è rappresentativo di un passaggio epocale nel mondo dell’indie gaming.

GIOCARE AD INTERPRETARE BRAID

Braid è stato pubblicato nel 2008, ma il suo sviluppo è iniziato un po’ prima di quell’anno. Come ha segnalato lo stesso Jonathan Blow (in Totilo 2007), l’idea per il videogioco gli era venuta nel mese di dicembre del 2004, di ritorno da un viaggio in Thailandia. Al fianco di questo viaggio, Blow cita come principali fonti di ispirazione il libro Le città invisibili di Italo Calvino e il film Mulholland Drive di David Lynch.

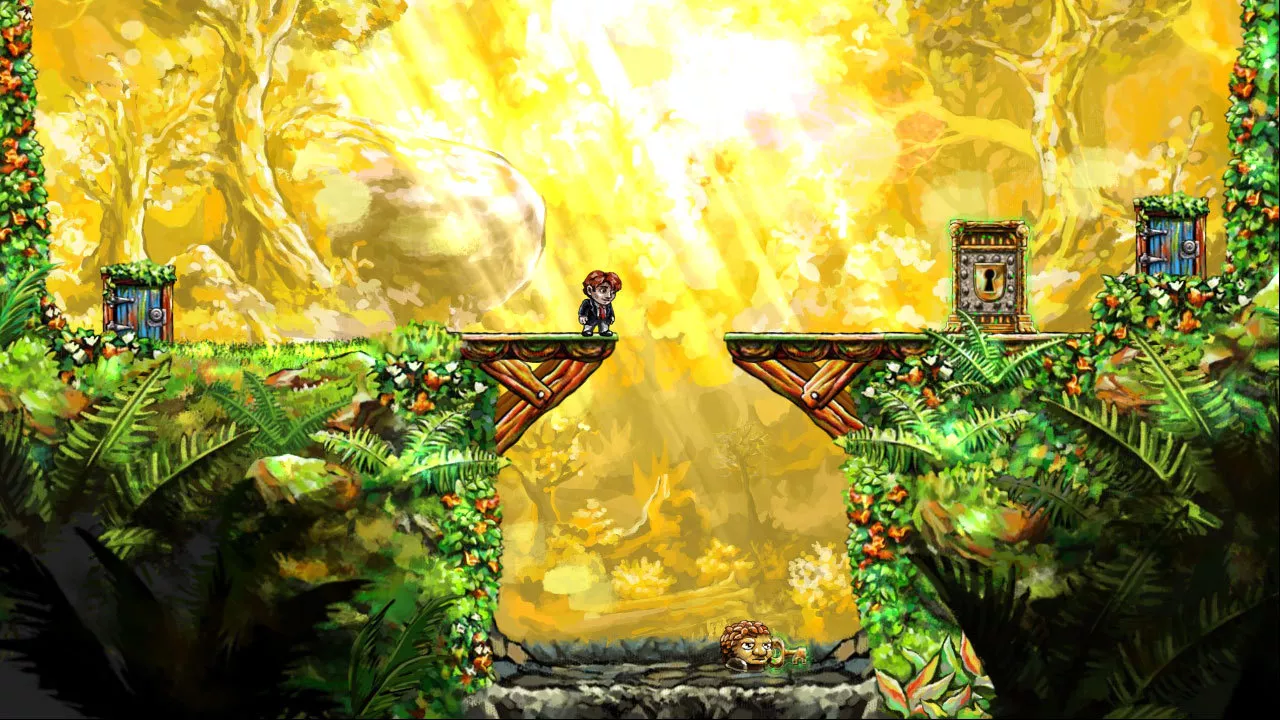

In appena una settimana, Blow aveva realizzato il primo, embrionale prototipo del suo gioco, iniziando a mostrarlo a diverse persone per raccogliere i primi feedback. Alla fine del 2005, Braid aveva lo stesso numero di mondi e di puzzle della versione definitiva, ma risultava ancora estremamente acerbo, soprattutto visivamente, dato che tutti gli asset grafici erano solo dei placeholder poco rifiniti. Nonostante ciò, questa versione del gioco comincia già a suscitare interesse e a raccogliere consensi e premi. Blow inizia allora a lavorare con due artisti: Edmund McMillen (che, tra le altre cose, qualche anno dopo avrebbe creato The Binding of Isaac, 2011) e David Hellman, a quel tempo noto soprattutto per il suo webcomic A Lesson Is Learned But The Damage Is Irreversible. Molti dettagli sulla realizzazione della grafica di Braid sono stati forniti dallo stesso Hellman in un articolo (2008). Inizialmente, McMillen si era occupato degli sprites dei personaggi ed Hellman dei fondali, ma poi anche i personaggi di McMillen sarebbero stati sostituiti.

A un primo sguardo, Braid si presenta come un platform old-school a cui è stato dato un tocco di belletto per modernizzarlo. Ben presto, però, si comprende che ci sono delle novità al suo interno, e che l’operazione non è prettamente nostalgica, quando viene fornita al giocatore un’abilità che non era presente nei videogiochi del passato a cui Braid si lega: la possibilità di riavvolgere il tempo. E, anche su questo versante, si scopre ben presto un ulteriore livello di profondità rispetto alla prima impressione. Questo potere sembra essere, all’inizio, solo un modo per annullare i propri errori, evitando così di andare incontro al game over. Ci sono però sempre più sfide nel corso del gioco che possono essere superate solo usando la manipolazione temporale, in maniere che contrastano alcune convenzioni proprie del genere. La game literacy di un appassionato di platform è pertanto utile solo fino a un certo punto, e chi gioca deve ragionare su approcci alternativi al problema. Per esempio potrebbe esserci una chiave sul fondo di un pozzo pieno di spuntoni. Normalmente, seguendo le convenzioni dei platform, ci si aspetterebbe di dover attivare un interruttore che faccia ritrarre gli spuntoni, o avere accesso a un qualche potere protettivo. In Braid, invece, bisogna gettarsi sulla chiave e poi riavvolgere il tempo, così da ritornare al di fuori del pozzo con l’oggetto in possesso del personaggio.

Un’altra rottura delle convenzioni arriva nel finale, che ha anche generato le due principali e più diffuse interpretazioni sul messaggio di Braid. Durante tutto il gioco ci sono vari riferimenti a una principessa da salvare. Alla fine del gioco, però, si comprende che non stiamo andando a salvarla: la stiamo inseguendo, e lei sta scappando da noi. Da qui deriva una delle due interpretazioni: Braid suggerisce che le principesse dei videogiochi non vogliono e/o non hanno bisogno di essere salvate.

In prossimità del finale, inoltre, è possibile leggere la seguente frase: «On that moment hung eternity. Time stood still. Space contracted to a pinpoint. It was as though the earth had opened and the skies split». Questa citazione, insieme alla frase che segue («Now we are all sons of bitches») è un riferimento a Trinity, il primo test di detonazione di un ordigno nucleare. Sono le parole di Kenneth Tompkins Bainbridge, il direttore del progetto. Questo ha fatto nascere la seconda, diffusa, interpretazione: Braid in realtà parla della bomba atomica. Più precisamente, la principessa sarebbe una metafora della bomba atomica. C’è anche una ulteriore variante di questa interpretazione, in cui il riferimento al progetto Trinity e al nucleare sarebbe a sua volta la metafora di qualche altra cosa, della conoscenza proibita o qualcosa di simile. In tal senso, Braid diventerebbe un videogioco sostanzialmente faustiano.

È interessante segnalare che Jonathan Blow non si ritrova in nessuna di queste due interpretazioni del suo videogioco. Come ha segnalato in una intervista: «That’s an interpretation [quella della principessa che non vuole essere salvata] that many people jump to. My frustration with a lot of commentary on Braid, for example concerning the reference to the nuclear bomb, is that people come up with a simplistic interpretation such as “Braid is really a metaphor for the United States Nuclear program” because they found a specific reference in the game. The nuclear bomb is present as an idea, but then people decide it is the central focus and explanation for everything. The game is supposed to be more fuzzy than that» (citato in Juul 2019, p. 176).In generale, comunque, Braid ha contribuito a dare nuova linfa alle interpretazioni videoludiche. Qualche anno dopo la sua uscita si sarebbero moltiplicati i video essays su YouTube, le indagini sulla lore di certi videogiochi e altri contenuti analoghi. Braid è arrivato un po’ prima di questa ondata di approfondimenti (legata anche al crescente affermarsi del gaming su YouTube), andando comunque a generare un notevole interessamento interpretativo-ermeneutico. Alcune delle analisi di Braid che meritano una citazione sono quelle di Bentley (2012), di Genvo (2015) e di Wright (2017). La varietà di approccio all’analisi del videogioco trova inoltre un corrispettivo nella questione definitoria sull’etichetta stessa di “indie”.

Braid viene citato più volte nell’introduzione del libro di Jesper Juul (2019) sui videogiochi indipendenti, quando l’autore – recuperando le categorie usate da Geoff King (2005) per il cinema – analizza i vari modi con cui un gioco può essere definito “indie”. O, più precisamente, analizza la retorica con cui vengono definiti i videogiochi etichettati come “indie”. Braid viene utilizzato come esempio di indipendenza dal punto di vista finanziario, estetico e culturale, come indica Juul (2019, pp. 13-14). Il primo punto è il più immediato e, per alcune persone, corrisponde alla definizione stessa di “indie”: Blow si era autofinanziato, potendo così avere un maggior controllo sulla realizzazione di Braid. Questo passaggio, pur nella sua semplicità, non è scontato, perché è la premessa per un approccio – almeno in teoria – più personale, più libero, più autoriale. Per quanto riguarda il fatto che sia «aesthetically independent» è già necessaria una precisazione in più, visto il variegato impiego del termine, che cambia a seconda del contesto di riferimento. Qui Juul parla di videogiochi che «use styles and design principles that set them apart from mainstream games» (2019, p. 13), andando peraltro oltre la singola componente visiva. Braid, infine, sarebbe «culturally independent».

Su questo vale la pena riportare un estratto un pochino più ampio del libro di Juul: «It’s not just that independent games are presented as better games, but also that many independent games carry a cultural, political, and moral promise: that independent games provide better and more satisfying lives for game developers, that independent games better represent the diversity of experiences people have, that independent games make the world a better place» (2019, p. 14. sottolineatura dell’autore). I videogiochi “indie” sono spesso presentati come portatori di un messaggio politico e culturale più significativo, più libero, più impattante, rispetto alle produzioni mainstream. In Braid tutto questo troverebbe un riscontro nel modo con cui il videogioco ribalta il trope videoludico della principessa da salvare, visto che alla fine del gioco si scopre che non stavamo andando a salvare la fanciulla, ma la stavamo inseguendo. Non più salvatori ma stalker, dunque.

Questo potrebbe allora aprire un discorso sul piano politico e di genere relativo al medium videoludico. Juul segnala comunque anche altri due fattori, in merito. Il primo è che Jonathan Blow – come detto sopra – non ha mai dato particolare seguito a questa lettura del suo videogioco. Il secondo è che, almeno per alcuni critici, Braid sarebbe troppo simile al mainstream videoludico per potersi presentare come effettivamente indipendente. Manca, allora, una risposta univoca, ed è anche un bene che sia così, se si vuole andare oltre le osservazioni più semplici e immediate sul videogioco. La vicinanza di Braid con videogiochi mainstream molto noti, e con Super Mario Bros. in particolare, è del resto funzionale alla trasmissione del suo messaggio. A tal proposito, si può dire che Braid sia una forma di critica al medium videoludico portata avanti attraverso il videogioco stesso.

BRAID COME FORMA

DI PLAYABLE CRITICISM

Sempre parlando di Braid, un punto molto interessante da sottolineare è quello presentato da Robin J.S. Sloan nel suo contributo Nostalgia Videogames as Playable Game Criticism (2016). Chiunque abbia un minimo di conoscenza del panorama videoludico riconoscerà, giocando a Braid, tutta una serie di riferimenti più o meno marcati ai platform di Super Mario. C’è la principessa da salvare (e un personaggio che periodicamente ci ricorda che lei è “in un altro castello”), ci sono i corrispettivi dei Goomba e delle Piranha Plants, c’è la bandiera di fine livello, c’è un’area che ricorda le piattaforme di Donkey Kong (1981), ecc. A uno sguardo superficiale questo potrebbe sembrare un semplice citazionismo, un omaggio a un “classico” del medium. Come segnala Sloan (2016), però, questa operazione veicola una forma di critica al passato, che va a toccare sia i ricordi personali di chi gioca (molte persone che hanno giocato a Braid, da piccole, avevano giocato a qualche gioco di Super Mario) sia la storia del medium videoludico. Si guarda all’infanzia con gli occhi degli adulti, sia anagraficamente sia – e soprattutto – perché ci si trova in una importante fase di passaggio nella storia del videogioco.

Il periodo di uscita di Braid è una fase di passaggio, in cui si sviluppa una nuova concezione di “videogioco indie”. Piattaforme come Steam e Xbox Live Arcade hanno offerto la possibilità di sviluppare videogiochi più brevi, più piccoli, lontani dalle logiche della grande distribuzione e dagli interessi dei publisher. Si vuole far maturare il medium, andando a svilupparlo in nuove direzioni, esplorando inedite possibilità artistiche. Ecco perché è importante sottolineare questo sguardo di Braid a Super Mario Bros.: è un collegamento con il passato, ma portato avanti in modo critico, in cui si segnala in distacco, in cui i punti di rottura sono numerosi, al fianco dei (probabilmente più immediati) elementi di citazionismo. Non è allora un caso che Braid venga talvolta indicato come l’effettivo apripista di questa nuova fase della scena indie. Non perché sia stato il primo in assoluto, da un punto di vista cronologico – altri come i Tale of Tales erano già più che operativi, in quel periodo – ma perché ha segnato meglio di altri questa tensione tra recupero e cesura con il passato del medium. A prescindere da chi abbia un effettivo primato, Braid viene spesso citato come uno dei videogiochi che ha ispirato un gran numero di altre persone a realizzare videogiochi indipendenti.

Alcune di queste posizioni sono, per esempio, riportate nel libro di Mike Diver (2016, p. 11 e p. 115) sugli indie. Il testo di Bounthavy Suvilay (2018, pp. 12-13), a sua volta dedicato ai videogiochi indie, delinea con ancor più precisione il 2008 come un anno di cambiamento, in cui c’è stato un primo e significativo boom per gli indie: oltre che di Braid, è l’anno di World of Goo (2008) e di Castle Crashers (2008). Queste esperienze – come segnala Suvilay – non nascono dal nulla. Sono, semmai, il frutto del lavoro di persone che conoscono molto bene il medium videoludico e che pertanto sono state capaci di dare a esso una effettiva svolta, quando è arrivato il momento buono per avventurarsi su sentieri ancora poco esplorati. Il 2008 come punto di svolta è segnalato anche da Jesper Juul nel suo sopra citato libro: l’autore riporta alcune posizioni dell’epoca, aggiungendo anche come – in un tempo piuttosto breve – iniziarono a essere mosse anche le prime criticità e apparvero i primi dubbi su questo mondo indie fatto di piccoli progetti, game jam ed entusiasmo (Juul 2019, pp. 95-99).

Tornando al contributo di Sloan, probabilmente si può problematizzare il passaggio del suo articolo in cui viene detto che «Visually, the impressionistic style of Braid transforms the innocent cartoon world of Super Mario Bros. into a world that appears more refined and mature» (2016). Se alcuni dettagli come la cromia dei fondali rimanda effettivamente a un approccio impressionista, questo è comunque unito a tutta una serie di dettagli che rimangono invece ben legati a un mondo in parte fiabesco e in parte cartoon. Per cui questa maturazione del mondo di Super Mario Bros. non è così piena, almeno sul piano della rappresentazione visiva. A parte questo, la principale sottolineatura del contributo è che ci si può approcciare a Braid in vario modo, ognuno dei quali legato però al fatto che esso rimane un videogioco sui videogiochi. Ci si trova quindi davanti a un esempio di metacritica, in cui il medium di riferimento viene discorsivamente approcciato, analizzato e considerato non attraverso un paper, un video essay o un articolo, ma attraverso il medium stesso. Del resto, il legame con i dipinti non deve essere letto con più attenzione del necessario, come segnala lo stesso Jonathan Blow in una intervista: «The goal was not to pretend to look like a painting, so that you can impress people that you look like a painting. Because I think that’s a little bit vacuous. The goal was, instead, to take some of the things that are good about painting and use them to make our games better» (in Juul 2019, p. 147).

THE WITNESS:

GENERARE LA CONOSCENZA

Poco dopo la pubblicazione di Braid, Jonathan Blow si mette subito al lavoro su un altro progetto. Rispetto alla lavorazione sul suo precedente videogioco, stavolta sono cambiate diverse cose. Per cominciare, il successo commerciale di Braid ha dato a Blow la possibilità di fare le cose più in grande, pagando un team di persone che possano lavorare al suo videogioco. La scena videoludica indie sta inoltre crescendo a grandissima velocità. Come detto, Blow è visto da molti come uno dei principali apripista di questo nuovo filone. Il documentario Indie Game: The Movie (2012) consacra ultimamente questo suo ruolo, al fianco di Phil Fish (per Fez), Edmund McMillen e Tommy Refenes (per Super Meat Boy). Il creatore di Braid è ospite di un gran numero di incontri e conferenze, in cui spesso mette in risalto le criticità del vecchio sistema produttivo, calato dall’alto, delle grandi produzioni videoludiche.

Lo sviluppo di The Witness (2016) è molto lungo. Il gioco viene pubblicato solo nel 2016. Il panorama videoludico è totalmente cambiato. Il processo di normalizzazione dei videogiochi indie è in corso, l’etichetta stessa si sfilaccia sempre più, in termini definitori. Facendo un parallelismo con la corsa all’oro, figure come i Tale of Tales erano stati i pionieri, i primi esploratori, quelli che hanno aperto la strada per primi, senza però raggiungere l’obiettivo. Blow, Phil Fish e altri sono i primi a trovare le vene aurifere, vengono presi come esempio da moltissimi, ed ecco che comincia l’effettiva corsa all’oro. Una grande competizione che genera tanti ottimi risultati, ma che miete anche numerose vittime. Diverse nicchie si saturano, le speranze di molti giovani sviluppatori vengono annientate dal mercato, la spinta data dalle views su YouTube non è più una garanzia, gli store sono sommersi di prodotti scadenti che generano un discreto rumore di fondo, frammentando l’attenzione. C’è chi porta avanti progetti personali senza curarsi troppo del guadagno. Tutti gli altri devono strutturarsi un minimo e studiare il mercato. Escono libri come The Indie Game Developer Handbook (Hill-Whittall 2015), vere e proprie guide per sviluppatori indipendenti, per capire come lanciare il proprio prodotto.

In questo contesto, Jonathan Blow può comunque muoversi con una certa tranquillità. Il suo nome è ben noto e spinge il videogioco, che non deve arrancare per emergere dall’anonimato. Essere considerato uno dei “padri” dell’indie gaming è di grande aiuto. E, anche commercialmente, la partenza di The Witness conferma questa fiducia in Blow. Il suo è un videogioco curioso, in cui ci si trova su un’isola e bisogna risolvere una serie di enigmi, senza avere particolari indizi a disposizione.

Alla sua uscita, The Witness ha ricevuto un gran numero di apprezzamenti. In alcuni casi, però, il videogioco è stato criticato per la sua eccessiva difficoltà (come per esempio la recensione di Mackey 2016). Questo è un punto interessante, perché, in un caso come questo, va a toccare la teoria stessa della conoscenza. Questo aspetto è stato analizzato, in particolar modo, da Luke Cuddy in un suo contributo (2020). The Witness, volutamente o meno, è una discussione sulla costruzione stessa della conoscenza. La frustrazione sperimentata da alcune persone si lega proprio alla modalità con cui Jonathan Blow ha predisposto l’esperienza conoscitiva all’interno del gioco, per cui non è solo una questione di “git gud”, come si potrebbe dire in slang videoludico. Blow ha presentato il suo The Witness in vari modi, sottolineandone volta per volta aspetti differenti. In tal senso vale quanto si era detto in precedenza con Braid: non esiste una, singola e specifica interpretazione del videogioco. Ci si può, semmai, soffermare volta per volta su differenti aspetti, ma nessuno di loro rivelerà il quadro di insieme. Tra questi aspetti, uno su cui Blow ha parlato in alcune occasioni è l’idea che il suo The Witness sia una sorta di anti-Nintendo, sempre nell’ottica della trasmissione conoscitiva. In molti videogiochi Nintendo si è sempre accompagnati da una voce che spiega cosa si deve fare, come avviene per esempio in diversi capitoli di The Legend of Zelda. In The Witness succede l’esatto contrario: non c’è nessuna spiegazione esplicita, nessun suggerimento verbale o testuale per la soluzione dei vari enigmi. Bisogna comprendere autonomamente come risolverli. Certo, c’è una progressione, si parte da interazioni basilari, di immediata comprensione, su cui mano a mano si stratificano ulteriori elementi di complessità. Si procede per deduzione e per esperimenti. In tal senso, The Witness può essere considerato un modo per comunicare il metodo scientifico. O, meglio ancora, per farne esperienza in prima persona (Cianflone 2021).

Prima o poi, proseguendo, è possibile trovarsi bloccati, senza riuscire a capire come poter superare certi enigmi. L’isola di The Witness è divisa in differenti aree, ciascuna delle quali presenta tipologie differenti di puzzle (e, anche questo, non viene esplicitamente segnalato). A essere sfidato è il ragionamento, deduttivo e induttivo, di chi gioca, nella costante sfida epistemologica proposta. Secondo l’analisi di Cuddy (2020), il punto a cui mira il videogioco è la possibilità di raggiungere la vera conoscenza, al di fuori del relativismo conoscitivo e interpretativo. Certo, questa “verità” non è proprio a portata di mano. Per raggiungerla bisogna imbarcarsi in una sfida che, prima di tutto, è contro sé stessi, contro il proprio sistema conoscitivo di decodifica del reale.

CALVINO E I VIDEOGIOCHI

Considerando gli espliciti rimandi di Blow alle opere di Italo Calvino come Le città invisibili e Se una notte d’inverno un viaggiatore, può essere sensato concludere questo contributo proprio con una riflessione sulla poetica del noto autore italiano. Tra le sue note lezioni americane, quella che probabilmente si lega meglio a Braid e a The Witness è l’esattezza. Questo concetto espresso da Calvino si declina in vari modi e ha a che fare con la precisione nell’uso del linguaggio, l’impiego di immagini nitide e una struttura ben definita dell’opera nel suo insieme. Tutto questo si lega piuttosto bene all’approccio di Blow, con la sua attenzione per il dettaglio e, soprattutto, alla sua ricerca progettuale. Entrambi i suoi videogiochi hanno richiesto degli anni di lavorazione, prima di vedere la luce. Simili tempistiche sarebbero considerate – per quello che è lo standard del mercato – un suicidio commerciale. E se su Braid si poteva addurre come attenuante la novità del mercato indie, con The Witness questa argomentazione viene meno.

Per certi aspetti, Blow è stato certamente fortunato, o comunque – se si vuole porre il tutto in una luce migliore – ha saputo sfruttare al meglio una serie di circostanze fortuite. Il suo nome gli ha garantito l’accesso a riflettori che erano (e sono spesso tutt’ora) preclusi a tutta un’altra serie di produzioni. L’autore non ha però buttato via questa opportunità, ma l’ha utilizzata per portare avanti quell’esattezza calviniana di cui si è detto. La sua è stata, per certi versi, una condizione privilegiata, ma ciò non sminuisce il riconoscimento del suo merito, visto che quella condizione è in larga parte anche frutto del suo impegno e del suo lavoro. Come diceva Niccolò Machiavelli nel Principe, le circostanze migliori sono quelle in cui talento e fortuna trovano un punto di incontro. E così è stato per Jonathan Blow, che ha saputo mettere il suo grande talento al servizio di un significativo momento di passaggio per la scena indie videoludica.

BIBLIOGRAFIA

Bentley (2012): Matthew Bentley, Braid Deconstructed - A Retrospective, «Game Developer», 02/05/2012. Leggibile qui.

Cianflone (2021): D. Cianflone, Interactive Storytelling: come i videogiochi comunicano al giocatore, «IPID.dev», 21/04/2021. Leggibile qui.

Cuddy (2020): L. Cuddy, The Witness as Philosophy: How Knowledge Is Constructed, in D.K. Johnson et al. (edited by), The Palgrave Handbook of Popular Culture as Philosophy, Palgrave McMillan, Cham 2020.

Diver (2016): M. Diver, Indie Games. The Complete Introduction to Indie Gaming, LOM Art, London 2016.

Genvo (2015): S. Genvo, La princesse est une bombe atomique : approche ludologique du personnage de la princesse dans "Braid", in F. Lignon (sous la direction de), Genre et jeux vidéo, Presses universitaires du Midi, Toulouse 2015, pp. 83-94.

Hellman (2008): D. Hellman, The Art Of Braid: Creating A Visual Identity For An Unusual Game, «Game Developer», 05/08/2008. Leggibile qui.

Hill-Whittall (2015): R. Hill-Whittall, The Indie Game Developer Handbook, Routledge, New York – London 2015.

Juul (2019): J. Juul, Handmade Pixels. Independent Video Games and The Quest For Authenticity, MIT Press, Cambridge (MA) 2019.

King (2005): G. King, American Independent Cinema, Indiana University Press, Bloomington 2005.

Mackey (2016): B. Mackey, The Witness PlayStation 4 Review: Cast Away, «US Gamer», 28/01/2016. Attualmente consultabile tramite Wayback Machine

Sloan (2016): R.J.S. Sloan, Nostalgia Videogames as Playable Game Criticism, «GAME. The Italian Journal of Game Studies», 5, 2016. Leggibile qui.

Suvilay (2018): B. Suvilay, Indie games. Histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants, Bragelonne, Paris 2018.

Totilo (2007): S. Totilo, "A Higher Standard" -- Game Designer Jonathan Blow Challenges Super Mario's Gold Coins, "Unethical" MMO Design And Everything Else You May Hold Dear About Video Games, «MTV.com», 08/08/2007. Leggibile qui.

Wright (2017): R.C. Wright, Playing Out Braid, «La valle dell’Eden», 31, 2017, pp. 83-102.

Pubblicato il: 27/11/2023

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128