DON DAGLOW

Un magnifico game designer settantenne

Quello di Don Daglow è un nome che, forse, risulta ignoto a molti giovani appassionati di videogiochi ma andrebbe e in effetti viene ricordato nelle cronache del settore per la sua importanza capitale. Stiamo parlando di uno fra i primi sviluppatori di videogame della storia, attivo fin dai primissimi anni Settanta e capace di continuare a lavorare nel settore per cinque decenni, rimanendo ancora oggi sulla cresta dell’onda. Durante questa carriera lunghissima, Daglow ha messo mano su tantissimi momenti fondamentali nell’evoluzione del videogioco, partecipando all’introduzione di svariate innovazioni e inventando letteralmente generi su generi. Qualche tempo fa, era al Reboot Develop Blue di Dubrovnik, dove è salito sul palco per raccontare aneddoti sulla sua carriera ed elargire consigli alla platea di sviluppatori. Quel contesto mi ha offerto l’occasione di incontrarlo e chiacchierare a lungo con lui, ripercorrendo tanti passaggi fondamentali della sua vita da sviluppatore.

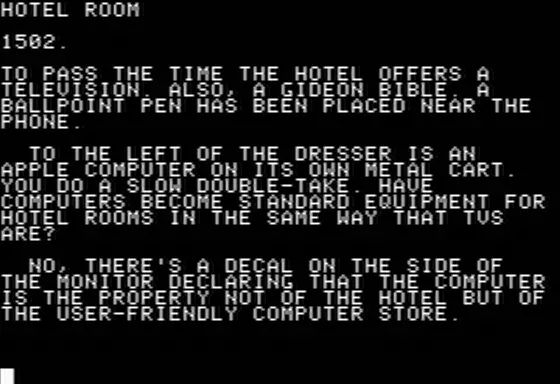

E per raccontare la carriera di Daglow bisogna inevitabilmente tornare indietro fino al 1971. In quell’anno, mi ha detto, “fui molto fortunato. Un professore e uno studente ottennero dei fondi e piazzarono dei terminali in un dormitorio. Era l’unica università in tutti gli Stati Uniti ad avere qualcosa del genere.” Daglow viveva in quel dormitorio e questo gli garantì un accesso privilegiato al terminale, che altri studenti non avevano. “Iniziai immediatamente a programmare giochi, perché stavo studiando teatro e questi grossi mainframe potevano solo stampare testo. Non c’era alcuna grafica. E, insomma, se stai studiando scrittura e si presenta una macchina che può stampare parole e ne stampa di differenti a seconda di quello che il pubblico fa e dice, ti viene naturale provarci. Non pensi che sia un aggeggio bizzarro, pensi che sia uno strumento meraviglioso e molto importante. Dopodiché, mano a mano che i videogiochi crescevano, io sono cresciuto con loro.”

Stiamo parlando di un periodo in cui, sostanzialmente, i videogiochi ancora non esistevano in quanto settore, figuriamoci come fenomeno di massa. Erano veramente solo sperimentazioni portate avanti da chi aveva accesso ai computer in ambiti lavorativi e studenteschi: “Ho iniziato quando ancora non esisteva nemmeno Pong. E, di nuovo, sono stato uno studente fortunato, perché ho iniziato in quel contesto e ho proseguito l’università restando lì. Ho passato nove anni a programmare videogiochi. Mentre la maggior parte degli studenti, se erano fortunati, avevano accesso al computer per quattro anni, io ne ho avuti nove.” Durante quegli anni, il settore videoludico aveva davvero iniziato a formarsi e a crescere, principalmente grazie al successo di Atari.

Un giorno Daglow era in auto e sentì alla radio l’annuncio di un’azienda che cercava gente interessata a lavorare nel fantastico mondo dei videogiochi. Si trattava del produttore di giocattoli Mattel. “All’epoca i videogiochi venivano venduti nei negozi di giocattoli e Mattel voleva provare a replicare il successo di Atari. Avevano fatto dei test, erano andati bene e cercavano personale. Per legge dovevano cercarne in tutti gli ambiti sociali, a favore della diversità, e io avevo sentito l’annuncio mentre ascoltavo quella che oggi probabilmente chiameremmo una stazione radio hip hop. Li chiamai, dissi loro che programmavo giochi da nove anni e sulle prime non mi credettero. Poi capirono che dicevo la verità e venni assunto come uno dei cinque programmatori iniziali per l’Intellivision.”

Ora, è bene chiarire una cosa a cui ho accennato in apertura. Don Daglow ci tiene sempre a dire di essere stato molto fortunato nell’avvio e nello sviluppo della sua carriera. Però, allo stesso tempo, gli faccio presente che non può trattarsi solo di fortuna quando lavori sul primo videogioco di baseball, il primo gioco sportivo con cambi d’inquadratura, uno fra i primi giochi di Star Trek, il primo city builder e RTS, il primo gioco per Commodore 64 con split-screen, il primo RPG per computer, il primo MMORPG dotato di grafica… E ce ne sono diverse altre, di sue prime volte, che per altro potete trovare elencate sul suo sito. “Spero che non sia stata solo fortuna,” mi risponde, “ma è importante non dimenticare mai quanto sei stato fortunato.” Del resto, come si suol dire, il successo si verifica quando la preparazione incontra l’opportunità. E trovare l’opportunità giusta non dipende solo da te. “Parte dell’essere fortunati è essere presenti. Una delle cose che dico sempre agli studenti universitari è che per costruirti la carriera devi esserci, andare in giro, incontrare gente, creare il tuo progetto, anche piccolo e senza budget, senza speranze di successo. Ogni gioco che crei ti fa imparare qualcosa di nuovo e ti offre opportunità per incontrare altri creatori, altra gente del settore, da cui impari cose, con cui crei connessioni. Fare tutte queste cose ti ti dà l’opportunità di essere fortunato.” E del resto sta proprio in questo l’importanza delle fiere dedicate allo sviluppo come quella in cui ci troviamo per la nostra chiacchierata: mescolarsi, incontrare possibili futuri colleghi o compagni di team, trovare publisher, finanziatori o anche solo altri sviluppatori prodighi di consigli. “In questo periodo, io e un mio caro amico stiamo lavorando su un piccolo gioco che speriamo di poter far uscire a breve, ed è un modo per fare ancora quello che amiamo e continuare a imparare e crescere. Perché il settore continua a cambiare e anche noi dobbiamo continuare a imparare, cambiare e crescere.”

Certo è che quando Daglow sviluppava i suoi giochi testuali all’università negli anni Settanta non aveva idea di stare partecipando alla nascita del settore: “Come ho detto, fu Pong a cambiare tutto, perché era una cosa veramente nuova e diversa. Se ripenso a quegli anni, non mi rendevo davvero conto, pensavo solamente che forse una sorta di teatro interattivo. Quando studi teatro e vedi un gioco testuale su mainframe, ti sembra davvero quello, teatro interattivo. Lo vedi in quei termini. Quindi continuavo a pensare di stare creando quel genere di cosa. Quando vidi Pong, mi resi conto che era più un giocattolo con cui giocavi attraverso lo schermo. E come ho detto, era diverso. In quei primi anni non avevamo neanche il testo su uno schermo. E pure quando si arrivò a far apparire il testo su uno schermo, erano dei caratteri enormi, blocchettosi. Il nostro carattere più piccolo occupava l’8% dello schermo. Quindi mi ci volle un po’ per collegare le cose e capire che Pong era un’evoluzione di quello che facevo io. Con l’avanzare degli anni Settanta iniziai, piano piano a rendermene conto, ma inizialmente vedevo una cosa come teatro interattivo e l’altra come un giocattolo. E da studente, prendevo quei progetti fin troppo sul serio.”

Del resto, ammette Daglow, una costante nella storia del settore è la tendenza a prendere sempre fin troppo sul serio il gioco su cui stai lavorando. Il tuo progetto è serio e importante, quello degli altri è casual e irrilevante. Si tratta una cosa figlia della passione che fa da motore all’attività di sviluppo, “ma la verità è che tutti i giochi e tutti i tipi di gioco sono o possono essere importanti. Console, computer, mobile… In tutti gli ambiti si sono visti giochi che hanno aperto le porte a nuovi generi e nuove opportunità. Negli anni Ottanta, i giochi testuali del decennio precedente finirono per diventare un genere a parte, soprattutto con la produzione di Infocom. Puoi cambiare il mondo arrivando da qualsiasi direzione e non serve un grosso team. Pensa solo alla storia di Minecraft!” Daglow è particolarmente innamorato del successo riscosso dal gioco di Mojang e mi racconta che uno dei suoi pallini è lottare contro “l’idea che uno di noi sia chissà quale game designer prescelto che deve guidare il settore verso un futuro glorioso. Spesso, quando pensiamo di stare lavorando su un gioco che sarà un successo garantito, finiamo per dare il peggio. Pensiamo che mostreremo a tutti quanto siamo bravi. E poi va a finire che il gioco è un flop. E invece, a volte, lavori su un gioco solo perché ti piace, ti piace tantissimo, e non ti interessa se avrà successo o meno, vuoi solo crearlo. Poi magari diventa un successone, non perché qualcuno ha cercato di vendere milioni di copie, ma perché è nato dalla passione, dal fatto che era un gioco divertente, che è bello giocarci, che è bello guardare la gente che gioca. L’emozione che ti dà osservare qualcuno che si diverte col tuo gioco, avere quel genere di connessione con uno sconosciuto, è potentissima.”

Utopia, primo "God Game" della storia

Su questo punto in particolare, sull’idea di creare un’opera che possa toccare qualcuno di molto lontano nel mondo, verteva un aneddoto che Daglow ha raccontato dal palco del Reboot. Da ragazzino, ha spiegato, viveva il dramma di una famiglia disfunzionale, e quando i suoi genitori litigavano furiosamente preda dell’alcool, lui si rinchiudeva in cameretta a giocare ad All Star Baseball, un boardgame degli anni Quaranta. Fra i suoi più grandi rimpianti, ha confessato un Daglow visibilmente emozionato, c’è il non aver mai scritto al designer, l’ex giocatore di baseball professionista Ethan Allen, per ringraziarlo e dirgli che gli aveva salvato la vita. E a fargli capire quanto sarebbe stato importante farlo ci pensò una lettera ricevuta tanti anni dopo da un ragazzo che lo ringraziava perché giocare a Racing Destruction Set l’aveva aiutato a sopravvivere al divorzio dei genitori. “Più giochi create e più questa cosa potrebbe accadere,” ha detto Daglow alla platea di sviluppatori. “Avete l’opportunità di creare qualcosa che abbia un forte impatto sulla vita di qualcuno. Potete creare giochi importanti. E se lavorate cercando di creare cose che siano importanti per voi, può accadere che lo siano anche per altri. Zittite la voce interiore che vi dice che non ne siete in grado. Provateci.”

Racing Destruction Set (1985)

Tra l’altro, questo racconto mi ha colpito al punto che nelle settimane successive mi sono messo a cercare su internet il programmatore di Time Tunnel, un gioco misconosciuto per Commodore 64 su cui mi concentravo da bambino nel periodo in cui mio padre morì di cancro, e sono riuscito a contattarlo e ad avere un bello scambio di messaggi con lui, per poi chiudere il cerchio qualche mese dopo, andando a ringraziare Daglow per avermi spinto a farlo. E c’è un certo altro sviluppatore che magari un giorno proverò a ringraziare per altri motivi. Ma chiudiamo qui la divagazione, ché c’è ancora tanto da raccontare.

Insomma, Daglow non ama chi ragiona solo inseguendo il successo e cercando di replicare quanto fatto da altri, inseguendo il trend del momento e copiando per produrre giochi senz’anima e senza futuro. “Se c’è una singola costante in tutta la mia carriera, sono i ricordi incredibili che mi restano dell’emozione di quando creavo i miei primi giochi. Non vedevo l’ora di mettermi al computer. Dovevo farlo solo in certi orari, o dovevo fare in modo di non farmi beccare, perché se programmavi videogiochi durante gli orari accademici, rischiavi l’espulsione. Poi ottenni un lavoro da operatore di sistema, quindi ero io a dover espellere chi infrangeva quelle regole. E allora rispettavo le regole di giorno, ma di sera… E poi c’erano tutti quei momenti in cui non avevo niente da fare, perché il computer non stava facendo nulla. E mentre ero in attesa, avevo un terminale lì di fianco, mi giravo e mi mettevo al lavoro. Programmavo giochi, stando attento a non occupare troppa memoria o a non far lavorare troppo il processore. Però programmavo giochi.”

Due giochi di Daglow che vengono ricordati ancora oggi con molto affetto sono Utopia e Amnesia. Il primo, che riscosse molto successo, è sostanzialmente il progenitore di due generi, il city builder e lo strategico in tempo reale, mentre il secondo è un’avventura testuale ambiziosissima ma, forse, arrivata fuori tempo massimo.

Entrambi sono figli dell’aver cercato di andare contro quelli che erano i generi popolari e aver tentato di percorrere strade diverse: “I producer che durano tanto nel settore e hanno successo sono quelli che riescono a ragionare in questi termini. Nel caso di Utopia, in Intellivision mi chiesero che genere di gioco volessi creare. Avevamo tanti giochi arcade, giochi sportivi, non ce ne serviva un altro. E allora provai a pensare a qualcosa di differente, qualcosa che ampliasse gli orizzonti di quel che si poteva fare con un videogioco. Devo dire che fui molto incoraggiato, perché il manager che gestiva il nostro gruppo di quattro designer mi disse che quello era il modo giusto di pensare. Non aveva senso cercare di cannibalizzare le nostre stesse vendite, dovevamo provare ad aumentare la varietà dei giochi, dare alla gente più motivi per acquistare l’Intellivision. Quindi venni davvero supportato. E tempo dopo divenni io il capo del game design.”

Amnesia (1986)

La storia di Amnesia è un po’ diversa, anche se l’idea alla base era simile. Infocom aveva dominato il genere delle avventure testuali, ma quel filone stava ormai passando di moda. Daglow, però, aveva una teoria: “Pensavo che quei giochi tendevano ad avere un po’ tutti lo stesso stile perché erano tutti scritti da game designer. E se invece avessimo ingaggiato uno scrittore professionista? Thomas Disch aveva vinto diversi premi, fra cui il Nebula, e adoravo il suo stile di scrittura. Era davvero intelligente e una brava persona, purtroppo ci ha lasciati quasi vent’anni fa. E il bello è che stava già lavorando a un gioco: c’era un team che aveva creato un motore per avventure testuali molto sofisticato e innovativo, stava lavorando con Disch ed era alla ricerca di un publisher, perché quello che pensavano di aver trovato si era tirato indietro.” Trovare giochi da mettere sotto contratto era parte del lavoro di Daglow in quel periodo, quindi gli sembrò l’occasione perfetta per mettere alla prova la sua teoria. Ma ovviamente ci furono delle complicazioni: “Thomas aveva scritto un volume di testo pari a quello di un romanzo… Quanti dischetti ci sarebbero serviti? E quanti potevamo permettercene senza sforare il budget? Fummo costretti a tagliare una grossa parte del gioco e ovviamente la qualità ne risentì. Ma ero comunque orgoglioso di quello che avevamo messo assieme, perché la qualità della scrittura era stellare e la tecnologia era di gran livello, sviluppata da gente che poi avrebbe lavorato sulla creazione dell’HTML. Ragionavano in termini davvero innovativi.”

Minecraft (2011)

Ma nonostante Amnesia venga ricordato solo come piccolo cult sperimentale, Daglow non cede di un passo sulla mentalità alla base di quel progetto, sulla necessità di provare a fare sempre qualcosa di diverso: “Penso che dovrebbero provarci tutti i creativi, perché se ti limiti a copiare, sei morto in partenza. Se inizi con l’idea di copiare e impieghi dodici, diciotto, trentasei mesi per farlo, a quel punto sei roba vecchia. Poi, certo, creare un gioco originale è difficile. Avere un’idea nuova e portarla a complimento è complicato. Ma quando crei qualcosa di nuovo e originale hai una chance. E se la tua idea originale è Minecraft? Un sacco di gente ha provato a fare qualcosa di simile a Minecraft ma si bloccavano tutti sulle dimensioni dei voxel, che secondo me erano troppo piccole. E penso che il colpo di genio di Minecraft, al di là delle tante belle idee di gioco che ci ha infilato, sia che in un mondo di gente che provava a riprodurre letteralmente i Lego, lui è riuscito a ricreare l’esperienza dei Lego, trovando la dimensione giusta per i mattoni. Prima che uscisse Minecraft, penso di aver visto cinque o sei pitch di giochi molto simili, ma sempre con dei mattoncini più piccoli, cosa che rendeva più complicato riuscire a costruire qualcosa di bello. E invece, nel caso di Minecraft, hanno trovato la dimensione giusta, che ha dato anche un look tutto particolare al gioco. E ha funzionato. Quattro miliardi di dollari dopo, non ha ancora smesso di crescere.”

Un altro progetto di Daglow particolarmente interessante ma mai giunto a compimento è quello dell’Intellivision IV, che sarebbe dovuto arrivare nei negozi verso la metà degli anni Ottanta, forte di un hardware per molti versi paragonabile a quello dell’Amiga di Commodore. Ho chiesto a Daglow di parlarmene e ne è venuto fuori un racconto sparato in tutte le direzioni: “È buffo perché… In Electronic Arts decisero fin dall’inizio di supportare moltissimo l’Amiga, proprio per decisione di Trip Hawkins, il fondatore, che era convinto che fosse una macchina su cui si potevano sviluppare dei gran giochi. Ne avevo sette o otto sulla mia scrivania, tutti noi produttori ne avevamo, fin dai primissimi esemplari: letteralmente, i primi dieci computer Amiga vennero mandati a noi.”

Stiamo parlando di una Electronic Arts ancora molto giovane, un’azienda da 75 persone. In quel contesto, Daglow si mise a studiare il nuovo computer e si rese conto che era esattamente la visione che avevano avuto qualche anno prima in Mattel per il successore dell’Intellivision. Fu un progetto su cui lavorarono molto a lungo: “Prima sarebbe dovuto essere l’Intellivision II, ma poi quello divenne una versione più economica dell’Intellivision… e fu un disastro. Allora divenne il progetto per l’Intellivision III e poi per il IV. Quella macchina aveva una tecnologia basata sull’utilizzo dei bitplane… e quando studiai i bitplane dell’Amiga, mi resi conto che era sostanzialmente una versione più avanzata di quello che stavamo progettando all’epoca.”

Mattel Intellivision III

L’Intellivision originale era basato su un chip di General Instruments, il 1610, e c’è chi si chiede se per questo motivo possa essere considerato una console a 16 bit. Daglow ritiene che sia una questione di punti di vista: “I registri che elaborano i calcoli sono a 16 bit, quindi se ne facciamo una questione di velocità e potenza, era una macchina a 16 bit. Ma uscì nell’era degli 8 bit e viene classificata come tale, anche perché conteneva della RAM a 8 bit. Ma il solo fatto di immagazzinare dati a 8 bit non la rende necessariamente una macchina a 8 bit. Solo che alla gente piace classificare le cose: su Wikipedia c’è questa divisione dei videogiochi in generazioni, ma è completamente sballata, perché è focalizzata sugli USA e lì le cose non sono classificate in maniera precisa. Quando leggo di console di quarta generazione… Non è così che funzionava per chi lavorava su quelle macchine. Comunque, nell’Intellivision, avevamo i processori a 16 bit, avevamo della preziosissima RAM a 16 bit, avevamo della RAM a 8 bit, preziosissima pure lei. A volte ci avanzava della RAM a 16 bit e la usavamo per immagazzinare numeri per una frazione di secondo e poi riprenderceli, perché altrimenti il sistema li avrebbe modificati. Ma per una frazione di secondo potevamo farlo. Erano tutti piccoli espedienti che dovevi usare perché c’era pochissima RAM nella macchina e le cartucce erano da appena 4K. E poi l’instruction set non era né a 8, né a 16 bit, era a 10 bit, cosa che ci permetteva di inserire più istruzioni. Quindi la macchina era più potente e non avevamo byte all’interno della macchina.”

Commodore Amiga 500

L’Intellivision IV sarebbe stato basato su un nuovo chip di General Instruments molto simile al 68.000 di Motorola che possiamo trovare in macchine di successo come l’Amiga, il Mega Drive o l’Atari ST. “Tra l’altro, il chip GI 1610, essendo a 16 bit e con registri multipli, da programmare era molto simile al modo in cui si sarebbe poi programmato in assembly sul chip 68.000 dell’Amiga e di svariate altre ottime macchine da gioco. Solo che con l’Amiga, a confronto, avevamo una quantità di RAM mostruosa, le risorse sembravano infinite. Ma lo stile di programmazione, l’approccio, non cambiava e anche per questo l’Amiga mi sembrò davvero la concretizzazione di quel che stavamo cercando di fare con l’Intellivision. Poi, chiaramente, c’erano molte differenze e dentro non c’era un chip di General Instruments. Ma quando vidi il linguaggio assembly… “

Fra i motivi per cui il progetto dell’Intellivision IV non andò mai in porto c’è il famigerato crash del settore videoludico americano del 1983. Fu qualcosa di deflagrante da cui, racconta Daglow, fu davvero complesso ripartire: “Cercammo di farlo in modo da prevenire il ripetersi di quel genere di collasso, ma certamente fu un peccato dover ricostruire tutto da capo avendo perso le migliaia di persone che lavoravano nel settore qualche anno prima. All’inizio del 1984, ero in Electronic Arts e l’intero settore dei videogiochi negli USA contava probabilmente appena qualche centinaio di persone. Una quantità enorme di posti di lavoro nel settore console era stata spazzata via e a causa della pubblicità negativa generata da quel collasso, era diventato difficile anche muoversi nell’ambito dei giochi per computer. Per fortuna il Commodore 64 stava esplodendo e quello fu un po’ il motore della rinascita. Ma diciamo che fra il 1984 e il 1986, se lavoravi nel settore dei videogiochi, ogni mattina ti svegliavi felice e riconoscente di essere ancora lì.”

Daglow però è convinto che un disastro così cataclismatico non possa ripetersi, per un paio di ragioni, le cui origini risalgono proprio agli anni Ottanta e alla ripartenza degli anni successivi al crash: “Innanzitutto, Nintendo, Microsoft e Sony hanno creato un sistema protetto, possono controllare quanti giochi escono per le loro macchine. Atari, Mattel e Coleco non avevano quelle protezioni e questo diede vita a un’esplosione di giochi orribili che intasarono il mercato.” Questo cambiamento ebbe inizio col famoso Seal of Quality di Nintendo e la scelta, da parte della casa giapponese, di mantenere il controllo assoluto su cosa potesse o non potesse uscire per NES.

“Avevano inserito proprio dei blocchi a livello di codice che davano loro questo genere di controllo, collaborando anche con gente uscita da Atari e Mattel. Ricordo che al CES del 1987, se non sbaglio, quando Nintendo aveva iniziato a vendere davvero bene, ero a una grossa festa. Incontrai tre persone con cui avevo lavorato in Intellivision e mi dissero che avevano collaborato su quell’idea, proprio per evitare che si ripetesse il disastro.”

La storica pubblicità del Nintendo Seal of Quality

L’altro motivo per cui Daglow crede che il settore sia al sicuro da un disastro su quella scala è il modo in cui si è evoluto il mercato dei videogiochi: “All’epoca, facevamo parte dell’industria del giocattolo, i nostri videogame venivano venduti nei negozi di giocattoli. Ma una cosa che imparai lavorando sui pitch, cercando finanziamenti, è che nel settore dei giocattoli, quando i venditori notano che un giocattolo inizia a vendere meno, chiudono il portafogli. Se pensi ai grandi hit di quel settore, le Cabbage Patch, l’hula-hoop negli anni Cinquanta e Sessanta, sono tutti prodotti che prima o poi hanno smesso di vendere e a quel punto i negozi se ne sono liberati e hanno smesso di ordinarne. Quel giocattolo è morto, si punta a qualcosa di nuovo.” Ebbene, in quel periodo, praticamente chiunque cercò di cavalcare l’onda lunga del successo ottenuto da Atari. C’era perfino un’azienda specializzata in cereali che aprì una divisione focalizzata sui videogiochi nella speranza di fare soldi facili. E il mercato venne invaso da videogame orribili. Solo che c’erano i resi: “Quando un gioco non vendeva, la catena di negozi poteva decidere di restituire al produttore magari scorte per due milioni di dollari. E volevano indietro i soldi, al limite sotto forma di credito con cui acquistare prodotti futuri. Ma tutte queste aziende nate dal nulla per cavalcare l’onda del videogioco non avevano il capitale per sostenere l’impatto coi resi e finivano gambe all’aria. A quel punto, le catene di negozi non potevano liberarsi dell’invenduto. Si diffuse fra i negozianti la convinzione che i videogiochi fossero esattamente come qualsiasi altro giocattolo: c’era stato un boom, la moda era passata e le vendite erano destinate a svanire. E così, nell’estate del 1983, tutte le grandi catene avevano ormai smesso di ordinare videogiochi. Magari, se eri un produttore di successo, ti compravano qualche copia per averla disponibile, ma non facevano ordini grossi e ordini aggiuntivi perché sapevano che si trattava di un rischio enorme. E questa cosa, per un paio di decenni, creò grossi problemi più e più volte.”

L'icona del crash dei videogiochi del 1983: ET The Extra-Terrestrial

“Oggi non è più così. Non siamo un giocattolo nuovo che invecchia. I videogiochi sono un medium importante. Poi questo non impedisce che ci siano alti e bassi. Abbiamo avuto la crescita smisurata con la pandemia, la gente chiusa in casa a giocare, le vendite esplose, aziende ingrandite e tante assunzioni. E poi è arrivato il crollo, con ondate di licenziamenti, vendite contratte, meno soldi da spendere. Ma rimane una grossa industria, con delle fondamenta molto più solide rispetto a quando all’epoca saltò tutto per aria.”

Tra l’altro, Daglow ribadisce che anche in quell’occasione fu molto fortunato, perché Trip Hawkins, il fondatore di Electronic Arts, lo assunse nella sua azienda quando il mercato delle console stava implodendo. E EA era stata fondata in parte anche sulla convinzione che le console fossero proprio un mercato a parte: “Noi ci focalizzammo sui computer, dove c’erano i videogiochi “veri”. Ma per un certo numero di giocatori era effettivamente così e furono abbastanza per permettere a quelle piccole aziende di sopravvivere alla parte peggiore degli anni Ottanta.” Tra l’altro, il mercato di quegli anni era molto diverso da quello globalizzato attuale. C’erano sostanzialmente tre macro-mercati quasi completamente distinti: da una parte gli USA, dall’altra il Giappone, basato su hardware quasi completamente diverso, e nel mezzo il vecchio continente, che era un vero e proprio macello: “Il mercato britannico era molto distante da quello americano, per molti versi si appoggiava su hardware differenti. E poi l’Europa continentale era veramente un gran frullato di qualunque macchina venisse importata in quel paese o quell’altro.” Per certi versi, Daglow ritiene che quella frammentazione estrema fece da motore per una maggiore creatività e crescita, con “tante piattaforme diverse, tipi di giochi diversi, differenze culturali e di game design, quindi con maggiori opportunità di creare cose belle e nuove.”

E nel commentare la struttura globalizzata del mercato attuale, Daglow torna a martellare sul suo amore per la creatività e il prendersi dei rischi, sottolineando come fissarsi sul tentativo di creare giochi che abbiano successo a livello mondiale sia la morte dell’inventiva: “Se cerchi di accontentare tutti, non stai facendo il tuo dovere. Billie Eilish non cerca di accontentare tutti. Non scrive musica per tutti. Scrive musica per chi apprezza la sua musica. E ha trovato un pubblico enorme che apprezza quello che fa. È così che si creano opere nuove e uniche, anche nei videogiochi. Poi, certo, devi vendere abbastanza copie per guadagnarti da vivere e sicuramente ottenere un grosso successo è bello, ma bisogna sempre ricordarsi che cercare di accontentare tutti non funziona. Voglio dire, come faccio ad accontentare allo stesso tempo l’appassionato di musica degli anni Cinquanta, i fan di Billie Eilish e i fan di Lady Gaga? Sicuramente esiste gente che ama la musica di entrambe, ma loro si preoccupano di creare la propria musica, non di inseguirsi a vicenda. Credo che avere questo tipo di mentalità anche nello sviluppo di videogiochi sia importante. Il nostro è un settore basato sulla passione. Io adoro ancora creare videogiochi, esattamente come lo adoravo quando ho iniziato a diciannove anni. Molti di noi sono motivati dalla passione e la chiave è capire come creare qualcosa che piaccia alla gente e ti permetta di essere profittevole continuando ad appoggiarti su quella passione, invece di prendere due o tre giochi di successo e copiarli tutti assieme sperando di creare qualcosa che piaccia a tutti: finisci solo per creare mostri. Ne vengono fuori giochi privi di personalità, di anima, che non interessano a nessuno.”

Lords of Conquest (1986)

Oggi, dice Daglow, nel settore lavora tantissima gente e fra cinquant’anni sarà normale avere sviluppatori che lavorano da mezzo secolo come lui. Ma soprattutto, “saranno persone che hanno iniziato a sviluppare videogiochi avendo fin dall’inizio quell’idea in testa, invece che arrivando da un altro ambito. Negli anni Settanta, per molte persone sviluppare videogiochi era una cosa divertente ma i loro sogni erano altri e non vedevano questo settore come un ambito in cui costruirsi una carriera a lungo termine. Io, invece, ho fatto esattamente quello che volevo e ho coronato il mio sogno. Mi rendo conto che può suonare pacchiano ma penso davvero che siano i nostri sogni a trovarci e non siamo noi a trovare loro. Non abbiamo il controllo delle nostre passioni, di quel che ci fa battere il cuore e suonare l’anima, che ci sogniamo la notte. Possiamo ignorarlo, possiamo decidere di andare a lavorare in banca o a fare altro. Ma il tuo sogno continuerà a insistere e a dirti qual è la tua passione. E anche in questo senso sono stato fortunato, perché ho avuto l’occasione di far avverare il mio sogno.”

Neverwinter Nights (1991)

“Per altro rimango convinto che i videogiochi siano un’altra forma di teatro. Certo, il teatro classico ha molte più restrizioni, ma puoi cambiarlo. In fondo anche il cinema e la televisione sono sostanzialmente una rielaborazione elettronica del teatro, con uno schermo a separare il pubblico dallo spettacolo. Ma se pensi al teatro nella sua concezione più ampia, con le sue declinazioni interattive, con l’improvvisazione, sono tutte cose che si mescolano in un ambito che è lo stesso del gioco.”

Questa passione totalizzante che ha sempre guidato Daglow l’ha negli anni messo in difficoltà, quando si è reso conto che aver fatto carriera ed essersi mosso verso ruoli progressivamente sempre più legati alla produzione e la dirigenza gli impediva di svolgere la sua attività preferita, quella da game designer. Dopo gli esordi professionali come designer in Intellivision, Daglow aveva infatti lavorato come producer in Electronic Arts prima e in Broderbund poi. Per questo, a fine anni Ottanta, decise di fondare Beyond Software, che cinque anni dopo sarebbe diventata Stormfront Studios. Questa nuova impresa fornì a Daglow l’occasione di aggiungere ulteriori motivi di vanto alla sua carriera colossale. Fra i tanti successi di Stormfront Studios ci sono diversi giochi basati su Dungeons & Dragons per la linea Gold Box di SSI, incluso Gateway to the Savage Frontier, ovvero il primo gioco in cui personaggio non giocante poteva innamorarsi del protagonista controllato dal giocatore. Ma abbiamo anche Stronghold, il primo strategico in tempo reale con un motore grafico 3D. E ci sono i successi riscossi nell’era PlayStation 2 con Il signore degli anelli: Le due torri e Demon Stone. Ma il gioco fondamentale su cui gli chiedo qualche curiosità è Neverwinter Nights, che nel lontano marzo del 1991 fu il primo MMORPG dotato di grafica della storia.

“C’erano parecchi studi che stavano cercando di produrre il primo MMORPG dotato di grafica,” mi ha raccontato Daglow, “ma era complicato, c’erano parecchi problemi da risolvere e praticamente chiunque altro fallì, non arrivò mai a pubblicare il gioco. Come mai noi ci riuscimmo? Penso che fu perché ci rendemmo conto di quanto fosse primitiva la tecnologia… Stiamo parlando di un momento in cui le connessioni stavano passando da 300 a 1200 baud, quindi da 300 a 1200 bit al secondo.”

Daglow e il suo team iniziarono a lavorare sul progetto in quel periodo di transizione e si resero conto che la cosa migliore da fare era tenere a bada le ambizioni, creare qualcosa di semplice, che funzionasse, per poi alzare gradualmente l’asticella al fine di capire fino a dove potessero arrivare.

Neverwinter Nights (1991)

“Promettemmo ai gestori di America On Line che Neverwinter Nights sarebbe stato in grado di far giocare 30 utenti in contemporanea per server e alla fine riuscimmo ad arrivare a 50. Un anno dopo arrivammo a 200, tre anni dopo a 500. Oggi sono numeri minuscoli ma per l’epoca fu un grosso risultato e la mia teoria è che gli altri fallirono perché mirarono immediatamente troppo alto. Nei primi tempi del gioco online, si usavano modem acustici molto semplici. C’era chi usava ancora modem collegati alla cornetta del telefono come si faceva nel 1971, quando avevo iniziato io e si creavano giochi su cartucce da 4K. Avere quel bagaglio di esperienza mi aveva insegnato a cercare di mantenere sempre tutto compatto e dalle dimensioni ridotte e penso che questo costituì un grosso vantaggio.” Far divertire i giocatori con cose piccole e lente era il genere di compromesso a cui Daglow era stato abituato fin dagli anni Settanta e saperlo accettare fu la sua forza. “Nel gioco online,” mi ha spiegato, “è tutta una questione di inviare pacchetti di dati. Il sistema telefonico codifica la voce sotto forma di pacchetti che vengono poi decodificati per restituirti la voce, il tutto a velocità altissima. Ma a quei tempi, con quelle velocità di trasmissione molto basse, non potevamo inviare un gran numero di pacchetti. Quindi era complesso anche solo avere un sistema di chat fra tanti giocatori: se hai cento persone assieme che comunicano liberamente e devi far apparire le chat di tutti a tutti, ti ritrovi improvvisamente con una valanga di pacchetti che devi inviare da un computer all’altro e che ogni computer deve elaborare e rispedire in giro. E non è solo una questione di linee telefoniche, ovviamente anche i computer dell’epoca avevano grossi limiti di potenza. Quindi lavorammo molto sul fare in modo che ogni computer inviasse e ricevesse il minimo indispensabile, mantenendo sempre tutto sotto controllo in modo che fosse gestibile dal sistema.”

Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

La fine degli anni Novanta, con l’avvento dell’era PlayStation, l’esplosione della grafica 3D e il gonfiarsi dei budget, segnò il de profundis per tanti studi e publisher che avevano dominato il decennio precedente. Stormfront riuscì a navigare in quelle acque turbolente e tirare avanti per un altro decennio ma Daglow non sa spiegarmi con esattezza quale sia stato il loro segreto. “Per me fu un periodo complesso, perché il mio lavoro era pubblicare giochi e più facevo carriera in quella direzione, più diventava impossibile trovare il tempo per dedicarmi al game design. E fare game design è quello che amo davvero. Inoltre, più un’azienda cresce, più ti trovi invischiato in faccende politiche, nel dover mediare fra le ambizioni delle persone, fra le differenze di vedute su quel che l’azienda vuole e deve fare. Non sto dicendo che si tratti di gente cattiva o egoista, è solo che capitano differenze di vedute. Per questo, come abbiamo detto, quando fondai Stormfront, la mia idea era di allontanarmi da quell’ambito e tornare a fare il game designer. Mi focalizzai molto sul proporci come studio di sviluppo ai publisher, forte dei miei anni di esperienza in quell’ambito, dicendo che sapevo ciò di cui avevano bisogno e che eravamo in grado di fornirlo. Pazzesco, uno sviluppatore che sa cosa serve ai publisher! Spesso capitava che gli sviluppatori fossero ostili nei confronti dei publisher per partito preso, anche quando loro cercavano di fare cose assolutamente normali e corrette, per questo il mio pitch verteva proprio sul fatto che non avremmo dato vita a problemi di quel genere. E questa cosa ci aiutò a ottenere i primi contratti.”

Nel 1995, lo studio di Daglow aveva già riscosso parecchio successo e lui si trovò a dover scegliere fra mantenere lo studio piccolo e continuare a fare il lead designer o permettere all’azienda di crescere ma finire a fare molto più lavoro da dirigente. Scelse di seguire la seconda via e, ammette, col tempo finì per pentirsene un po’, tant’è che oggi è tornato a fare il designer. Lavora anche molto come consulente, aiutando studi sul piano della produzione e del business ma anche occupandosi di design.

“C’è un progetto di cui non posso ancora parlare, ma diciamo che ho da poco finito di lavorare su un gioco molto grosso, multipiattaforma, per il quale ho fatto da consulente per il design narrativo. E mi sono divertito tantissimo. Lo scrittore con cui ho lavorato è bravissimo, è stata una collaborazione fantastica. E io ero lì solo per fare da supporto, non vorrei mai che la mia partecipazione diminuisse l’importanza del suo lavoro sul gioco. Per me il punto è che adoro lavorare sui videogiochi, in qualsiasi forma questo possa avvenire, chiacchierare, discutere, prendere decisioni assieme mentre infiliamo le mani nelle budella del gioco. Mi sono divertito tantissimo e devo dire che adesso sto cercando di focalizzarmi sul trovare lavori di consulenza simili, incentrati sul design narrativo.”

Forgotten Realms: Demon Stone (2004)

La nostra conversazione volge al termine e, come mio solito, provo a chiudere chiedendo a Don quale sia l’ultimo gran gioco a cui ha giocato e come mai lo ritenga grande. Ovviamente, lui coglie al volo l’occasione per un’altra serie di divagazioni, dopo aver specificato che non può parlarmi delle ultime cose a cui ha giocato perché si trattava di ricerca per i progetti su cui sta lavorando. Riesuma allora Papers, Please come gioco che ama sempre menzionare perché “all’inizio sembra esageratamente semplice, si nasconde sotto i panni di un gioco casual, ma poi diventa rapidamente molto più veloce, complicato, impegnativo. Poi io ho una famiglia di origini europee, molti miei cugini erano rifugiati e quel gioco mi ha colpito molto per come si evolve e riesce a mostrarti situazioni umane complesse attraverso delle meccaniche e una grafica piuttosto semplici. È istruttivo, ed è bello vedere come un videogioco sia in grado di raccontare temi così profondi, complessi e cupi. Mi viene anche in mente Kentucky Route Zero, una piccola produzione che ha fatto cose molto innovative.”

“Sono due giochi certo non recentissimi ma che porto sempre come esempio di casi in cui qualcuno ha lavorato con poche risorse, pochi soldi, un team piccolo, e ha creato qualcosa che sa davvero toccare il cuore delle persone. Questi giochi hanno in comune il fatto che se non ti fermi alla superficie e continui a giocare, scopri che sotto c’è molto, molto altro. È lì che il videogioco diventa arte. È lì che i game designer diventano artisti. È la promessa che avevamo fatto quando venne fondata Electronic Arts ed era ancora un’azienda molto idealista.”

Papers, Please (2013)

Nel 1983, pochi mesi dopo la fondazione di EA, venne pubblicata sulle riviste del settore una pagina pubblicitaria in cui si discuteva delle potenzialità del videogioco e delle ambizioni dei creativi che lavoravano nell’azienda di Trip Hawkins. Quella pubblicità divenne famosa, o forse famigerata, per la domanda “Un gioco può farti piangere?” che proponeva. Daglow mi racconta che “Non era solo marketing. Trip Hawkins, il fondatore e CEO, Bing Gordon e un po’ tutti noi che eravamo lì all’inizio ci credevamo davvero. Certo, è un modo un po’ pomposo di esprimere quel concetto ma l’idea era che i videogiochi potessero essere qualcosa di più che una distrazione e un antidoto contro la noia. La cosa ironica è che il primo gioco del quale si parlò sul serio in quei termini non lo sviluppammo noi, fu Planet Fall di Infocom, scritto da Steve Meretzky. Ma volevamo davvero inseguire quell’obiettivo, non era solo uno slogan. Le grosse aziende, una volta che entrano in borsa, si focalizzano sul far soldi e hanno altri obiettivi. Ma all’inizio, in Electronic Arts, sì, ci criticarono, ci dissero che eravamo arroganti, e in parte non posso negare che fosse vero… Ma avevamo davvero quel sogno, ci stavamo provando davvero.”

Pubblicato il: 26/07/2024

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128