STORIE

NELLA

STORIA

Pezzi di Medioevo in Kingdom Come Deliverance 2

Vagheggiato, sognato, talvolta mitizzato. Nella recensione di Kingdom Come Deliverance 2 ho raccontato varie visioni del Medioevo, un periodo storico che ha iniziato a essere discusso, politicizzato, dissezionato e, spesso, travisato già a pochi anni di distanza dalla sua conclusione. Che poi, diciamocelo: nella Storia non esistono cesure nette, e il raggruppamento di secoli e millenni in periodi storici è una mera convenzione. Che ha delle basi empiriche, certo, che rintraccia delle tendenze, delle omogeneità; ma il materiale ribollente della Storia umana e non umana è troppo vivo per essere inscatolato con successo in dei pacchi regalo colorati dotati di una comoda etichetta.

Ho raccontato anche che del primo Kingdom Come Deliverance si è scritto molto. L’avventura di Henry è finita sui quotidiani – soprattutto europei – in contributi scientifici, su siti specializzati e generalisti. Materia del contendere era, quasi sempre, l’accuratezza storica della rappresentazione del Medioevo offerta da Warhorse Studios. È inevitabile che ogni nostra rievocazione del passato risulti parziale, in quanto ancorata a una determinata visione del mondo, a un insieme di conoscenze che non potrà mai essere universale, a uno sguardo necessariamente frammentato su un periodo che, in questo caso, è molto lontano nel tempo. Ci sono anche esigenze legate alla nostra sensibilità contemporanea: nella Boemia ludica percorsa da Henry, giusto per fare un esempio, non ho trovato traccia di bambini. Se ne scovate uno, fatemelo sapere. Altro che la crisi della natalità della Sud Corea dei giorni nostri. Battute a parte, la scelta è ovviamente legata alla grande libertà d’azione concessa al giocatore in Kingdom Come Deliverance 2: si fa presto a immaginare una serie di interazioni indesiderabili tra un Henry guidato da un giocatore senza troppi scrupoli e dei personaggi non giocanti in tenera età.

Naturalmente la questione ha risvolti ben più sottili. Warhorse Studios dipinge la lotta dei signori che supportano le ragioni di re Venceslao, imprigionato a Vienna dal fratello Sigismondo, come un momento fondante per l’identità nazionale della Boemia, che oggi corrisponde alla parte centro-occidentale della Repubblica Ceca, in opposizione ad altre regioni, tra cui l’Ungheria e la Moravia. È una visione figlia del Medioevo figlia del Romanticismo, alla ricerca di un fondamento della coscienza di popolo e dei sentimenti nazionali, rintracciato in un periodo idealizzato e riletto secondo le esigenze di un’epoca diversa. Anche questo mio riassunto del pensiero romantico in una frase è una semplificazione, e pure un parziale travisamento: in realtà, fu tutto più complesso di così, e non tutti coloro che definiamo “romantici” furono interessati alla questione degli Stati-nazione o considerarono il Medioevo come culla dei popoli e delle loro rivendicazioni d’indipendenza. Analizzare significa, inevitabilmente, semplificare: l’importante è farlo con cognizione di causa e con pensiero critico, quello che dovremmo conservare approcciando ogni tipo di rappresentazione.

Kingdom Come Deliverance 2 fornisce, in ogni caso, uno spaccato di vita a dir poco affascinante e trascinante, ricco e coinvolgente, un fiume che si dipana in mille rivoletti che conducono su strade talvolta poco battute. E che, spesso, permettono di approfondire questioni che il pensiero comune sul Medioevo tende a travisare. Vi proporrò tre punti, tre storie nella Storia, e una bibliografia finale per i più curiosi. Partiamo!

Ma dov’è la caccia alle streghe?

Nelle primissime fasi di Kingdom Come Deliverance 2, il nobile Hans Capon e il suo scudiero Henry si ritrovano in guai seri. A tendere loro una mano c’è una anziana donna che vive isolata nei boschi insieme a sua figlia. Ben presto si capisce che qualcosa non va: perché le due hanno scelto un’esistenza pericolosa, in una zona battuta dai briganti, lontano dai centri abitati? Il punto è che Bozhena – questo è il nome dell’anziana – in passato ha avuto a che fare con un lavoro molto, molto pericoloso: quello che sta a cavallo tra la vita e la morte; quello che ci permette di venire al mondo. È il mestiere dell’ostetrica, praticato ancora oggi da molte donne. Solo che, a causa di un parto andato male – non vi svelerò con precisione i contorni della storia: potrete scoprirla giocando – Bozhena e sua figlia sono state ostracizzate dal loro villaggio d’origine, e da molti anni vivono nei boschi.

Si può rintracciare una apparente stranezza. Se si chiede di Bozhena per le strade di Troskowitz, alcuni abitanti non esiteranno a definirla una “strega”, mentre altri esprimeranno compassione per lei e per la figlia, condannate a un destino ingiusto. Ma se c’è qualcuno che la accusa di stregoneria, dove sono le fiamme del rogo? Dov’è la Santissima Inquisizione? Dov’è il processo? Ecco, in questo secondo capitolo della serie Warhorse Studios decide di non indulgere negli stereotipi relativi al Medioevo come epoca di massima persecuzione delle streghe. Si tratta di una falsità vera e propria, perché a ben guardare il Medioevo, che pure credeva, in linea di massima, nell’esistenza delle streghe, fu un’epoca molto più tollerante rispetto ai primi secoli dell’Età moderna. Scrive la storica Pinuccia Di Gesaro, autrice di un maestoso volume dedicato alla stregoneria: “Abituati a considerare il Rinascimento con il razionalismo della nostra epoca, e non con quello del tempo, è diventato luogo comune leggere la stregoneria non come un aspetto tipico dei primi secoli dell'era moderna, ma come un residuo di superstizioni dei secoli bui. Se fosse veramente così, dovremmo registrare un declino del fenomeno a partire dai primi anni dell'Età moderna fino a vederlo scomparire nel breve giro di alcuni decenni. Invece constatiamo che la stregoneria fu una forza esplosiva caratteristica del Cinquecento e di gran parte del Seicento, e che mentre agli inizi del Cinquecento la caccia alle streghe fu piuttosto mite, tra il 1550 e il 1600 ebbe una brusca impennata e tra il 1600 e il 1650 si acutizzò ancora più drammaticamente” (da Streghe. L’ossessione del diavolo, il repertorio dei malefizi, la repressione, Praxis 3, 1988).

Nessuna persecuzione di massa nella Boemia dei primi del Quattrocento, dunque. Anzi: in base ai dati raccolti da Brian P. Levack – uno dei massimi studiosi di stregoneria al mondo – dall’inizio dei processi per stregoneria, in Boemia si sarebbero contate soltanto quattrocento esecuzioni, senza mai sfociare in violente ondate processuali. Sono pur sempre quattrocento vite spezzate: con questo “soltanto” non intendo sminuire il loro indubbio valore. Semplicemente, siamo ben lontani dai numeri clamorosi forniti da chi, nei secoli passati, non ha studiato rigorosamente il fenomeno, o addirittura ha voluto, in mala fede, creare un’immagine del Medioevo come “epoca buia” di repressione e oscurantismo. L’ultimo processo a una presunta strega in Boemia avvenne nel 1756, quando l’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo commutò in una pena più lieve una sentenza capitale per il reato di stregoneria. Fu la parola fine a riguardo nella regione. Nella Regni Bohemiae Historiae di Ioannes Dubravius, cronaca storica pubblicata nel 1552, leggiamo che re Venceslao (cui Henry e Hans sono fedeli) addirittura teneva a corte un mago di nome Zyto.

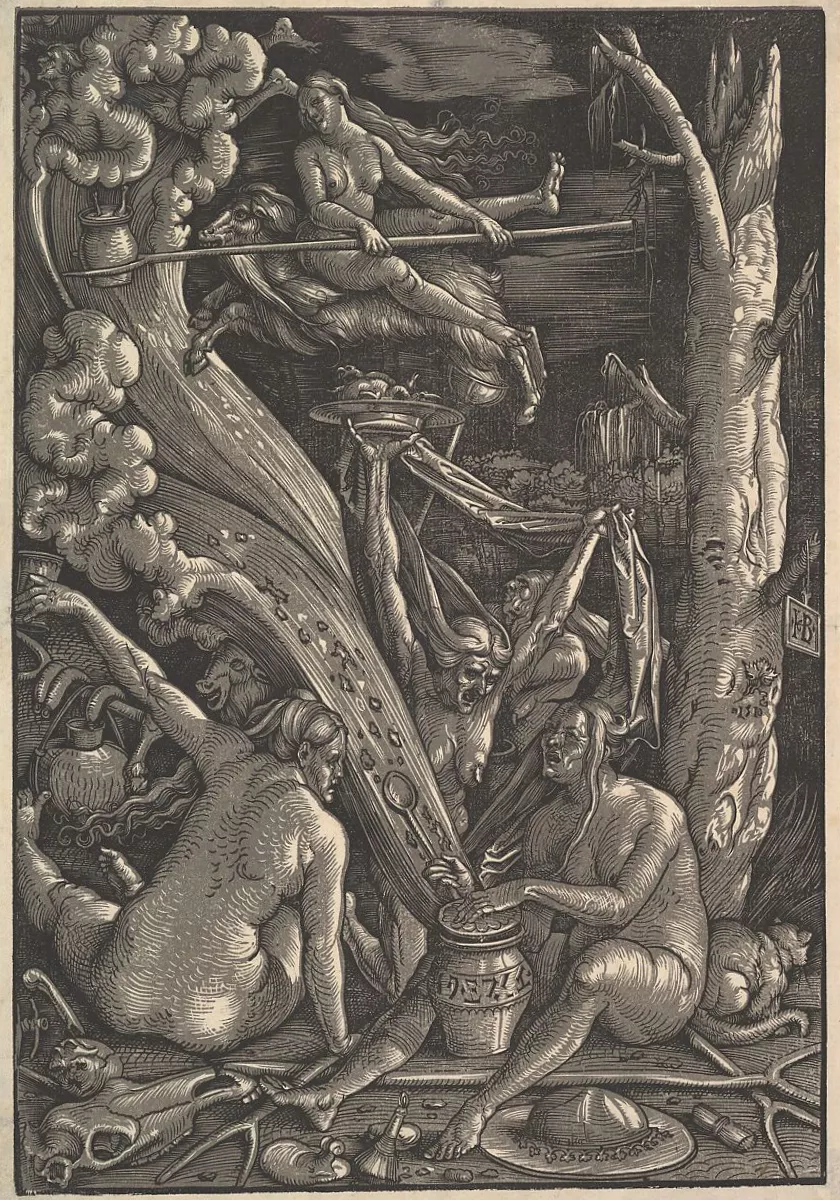

C’è un altro dato importante. Il celebre Malleus Maleficarum, “il martello delle streghe”, trattato in latino del frate domenicano Heinrich Kramer, fu pubblicato nel 1487. Il Medioevo, secondo la tradizionale scansione che adottiamo per le epoche storiche, era ormai agli sgoccioli. Kramer non considerava la stregoneria come un fenomeno esclusivamente femminile, ma – come pure altri teorici cristiani – bollava la donna come porta del Diavolo per eccellenza. Lo confermano i dati raccolti da Levack, raccolti nel volume La caccia alle streghe in Europa, edito in Italia da Laterza nel 2012: “[Nei processi per stregoneria] la percentuale delle donne supera il 75 per cento in molte regioni d'Europa, mentre in alcune località, come la contea di Essex, in Inghilterra, la diocesi di Basilea e la contea di Namur (nel Belgio di oggi) è superiore al 90 per cento”. In un contesto segnato da un analfabetismo imperante, le arti visive diventano fondamentali per diffondere la paura della stregoneria in Europa. Lo racconta Charles Zika: “Sappiamo che alla fine del xv secolo le streghe venivano sempre più rappresentate come donne. Sappiamo che alla fine del xvi secolo una percentuale tra l’80 % e il 95 % delle persone accusate di stregoneria in molte zone d’Europa erano donne – al contrario di quanto accadeva un secolo prima. E sappiamo che la descrizione e la rappresentazione delle attività delle streghe nei manuali destinati ai giudici e ai cacciatori di streghe iniziarono a focalizzarsi sempre più sulle presunte attività sessuali delle streghe” (da The appearance of Witchcraft. Print and visual culture in sixteenth-century Europe, Routledge, 2007). Ecco allora le raffigurazioni della peccaminosa Circe, strega per eccellenza, ma anche le incisioni di Anton Eisehoit, Albrecht Dürer e Hans Baldung Grien, veri e propri fautori di un’immagine della strega che risulta ancora potente e riconoscibile ai giorni nostri, essendo entrata a far parte del nostro immaginario collettivo.

Torniamo a Kingdom Come Deliverance 2 e a Bozhena, il cui mestiere di ostetrica era un vero e proprio viatico per essere considerate streghe. Guaritrici, ostetriche ed erboriste furono tra le categorie più perseguitate dall’accusa di stregoneria nel corso dei secoli. Tra i tanti casi, c’è quello di Bellezza Orsini, che nel processo a suo carico a Fiano Romano nel 1528 si professò innocente: “Curo e medico ogni male, ogni infirmità, so guarire doglie, mal francese, ossa rotte, chi fosse adombrato da qualche ombra cattiva e multe altre infirmità. Non feci mai se non bene”, dichiarò. Per evitare la morte sul rogo, si trafisse la gola con un chiodo. Il giudice andò a tormentarla con un ultimo interrogatorio anche mentre era moribonda. Ancora più emblematico è il processo avvenuto a Lindheim tra il 1650 e il 1651. La moglie di un mugnaio, uomo facoltoso e rispettato, aveva partorito un bambino morto: la levatrice venne arrestata con l’accusa di avere ucciso il neonato. Con la tortura, fu indotta ad affermare di aver prodotto un unguento con il corpo del bambino, messo in pezzi in una pentola di ferro. Inutile il colpo di scena: aperta la tomba, le ossa del bimbo sono trovate intatte. Oltre alla levatrice, altre cinque donne vengono condannate al rogo. A Bozhena nel 1403 è andata bene, ma uno o due secoli dopo l’anziana avrebbe rischiato una condanna terribile e ingiusta.

Immagini ai margini

Nel corso dei suoi viaggi, Henry incontrerà un gran numero di libri. Studiare i volumi relativi a particolari abilità porta a un incremento delle stesse, ma non mancano manoscritti miniati (per esempio, il Canzoniere di Petrarca) che possono essere letti dal protagonista e dal giocatore per arricchire lo spaccato di vita riprodotto da Warhorse Studios. Ci sono i trattati di alchimia – e di questo argomento parleremo a breve – oltre alle raccolte di versi, e poi le opere di carattere storico-politico, utili a capire qualcosa in più sulla complicata lotta per il potere tra i fratelli Venceslao e Sigismondo. Infine, il menu di pausa di Kingdom Come Deliverance ospita un ricchissimo Codex, con le biografie dei personaggi storici coinvolti nell’avventura (il nobile Hans Capon è realmente esistito) e approfondimenti scritti con l’ausilio di consulenti specializzati nell’analisi del contesto sociale, culturale e artistico del periodo.

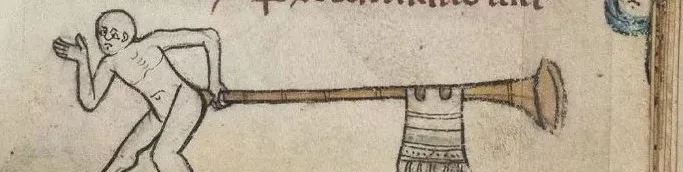

Tutte queste tre modalità di fruizione di informazioni sono legate a interfacce che riproducono i manoscritti miniati dell’epoca. Ai margini del testo scritto troviamo spesso delle decorazioni: si va dalle lumache armate di tutto punto, passando per i conigli accigliati, arrivando a piccoli monaci che aggiungono parole dimenticate dallo scrivano nel posto che a esse compete. Del vivacissimo mondo dei marginalia ho già parlato nell’approfondimento dedicato all’arte di Hieronymus Bosch all’interno di Metaphor: ReFantazio, cui rinvio i più curiosi; se avete giocato lo splendido Pentiment, sono sicura che siete rimasti stregati dall’abilità e dalla cura degli amanuensi nel decorare le pagine dei manoscritti, riempiendole da cima a fondo di immagini talvolta buffe a complemento del testo. In realtà, con il termine marginalia si fa riferimento, in primo luogo, alle annotazioni scritte fatte a bordo pagina – un qualcosa di assolutamente universale: basti pensare agli appunti che prendiamo ai margini di un volume universitario, o ai nostri primi scarabocchi alle scuole elementari, quando iniziavamo a impratichirci con il complesso mestiere dello scrivere.

Sui confini delle pagine, però, si sono sempre accumulate anche delle immagini. In un volume ricchissimo di documentazione fotografica, dal titolo Image on the Edge. The Margins of Medieval Art (edito da Reaktion Books nel 1992), lo studioso Michael Camille, Professore di Storia dell’Arte presso l’Università di Chicago, ha approfondito con uno sguardo trasversale e appassionante (tra psicoanalisi, semiotica e antropologia) una materia talmente complessa da essere da lui definita “mostruosa”. Ciò che Camille definiva “spazio culturale del margine” abbracciava in realtà non soltanto l’arte dei manoscritti, ma anche l’architettura dei siti di potere (monasteri, cattedrali, corti reali e città). “Ciò che viene scritto o disegnato ai margini di una pagina aggiunge una nuova dimensione, un supplemento che può commentare, parodizzare, modernizzare e problematizzare l’autorità del testo, senza mai metterla del tutto in discussione”, scrisse Camille. Parole che suoneranno familiari a chi ha letto Il Nome della Rosa di Umberto Eco (Bompiani, 1980), forse il più bel romanzo mai scritto sul potere dei libri e, più in generale, della parola scritta.

Simboli che prendono spunto dai marginalia più famosi vengono impiegati da Warhorse Studios all’interno dell’interfaccia di gioco. La presenza di un’allerta tra le guardie o gli abitanti di una città viene indicata dal disegnino di un coniglio animato armato di spada. Molto strano, per un animaletto considerato codardo e inoffensivo (gli amici dei conigli potrebbero avere avuto esperienze differenti...), spesso associato al mite sacrificio di Cristo nell’immaginario medievale. Eppure, basta dare uno sguardo ad alcuni manoscritti miniati per scoprire un mondo alla rovescia di coniglietti propensi all’omicidio. Nel Bréviaire de Renaud de Bar, composto a Metz tra il 1302 e il 1304 su ordine della badessa Marguerite de Bar come dono al fratello Renaud, troviamo dei coniglietti armati di scudi, mazze e spade che, a cavallo di esseri leonini o chimerici, danno battaglia ad altri esserini sui margini delle pagine. Nello squisito Salterio di Gorleston – uno dei capolavori più noti della miniatura medievale inglese, databile intorno al 1310 – i coniglietti partecipano a processioni funebri portando alti ceri e suonando strumenti musicali. Alcuni studiosi considerano le immagini – spesso completamente scollegate dal testo cui accedono – come un semplice prodotto della noia degli amanuensi, costretti a lunghissime ore di lavoro ogni giorno: per completare un singolo volume potevano essere necessari anni. Più suggestiva è la tesi del “rovesciamento” umoristico: il coniglietto, tradizionalmente docile, diventa una sorta di Rambo armato a caccia di esseri umani. Nel mondo dei videogiochi, l’ottimo Inkulinati di Yaza Games basa i suoi sistemi da strategico a turni sullo scontro tra eserciti di figure fatte d’inchiostro sulla rima inferiore delle pagine di un manoscritto medievale: sì, è possibile utilizzare anche un esercito fatto esclusivamente di coniglietti armati fino ai dentoni!

La via alchemica passa per il salnitro

Una volta esaurito il rocambolesco prologo di Kingdom Come Deliverance II, Henry si trova davanti alla sua prima missione: riuscire a infiltrarsi in un matrimonio della nobiltà. Difficile, dopo essere stato messo alla gogna insieme a Hans Capon ed essere stato privato di tutti i suoi averi... Come avviene per larga parte dell’avventura, il gioco lascia ampio margine decisionale all’utente sul come raggiungere il risultato voluto. Tra le opzioni, vi è la possibilità di dare una mano a un mugnaio... decisamente particolare. Perché si tratta di un mugnaio che tra le sue passioni annovera quella per l’antenata della chimica: l’alchimia.

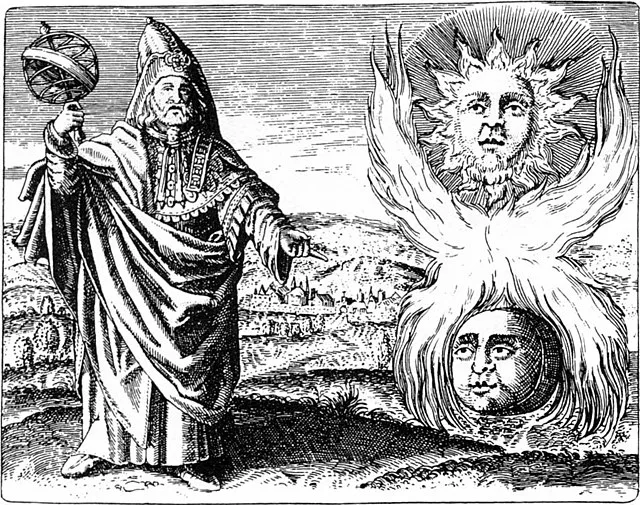

Tra gli incarichi che il mugnaio ci affiderà vi è quello di recuperare un frammento degli scritti perduti del grande Ermete Trismegisto. Ermete “il tre volte grandissimo” è forse il personaggio più celebre della tradizione alchemica: figura leggendaria di età pre-classica, ritenuto una sorta di manifestazione terrena del dio egizio Thot, scriba di Osiride, fu considerato ispiratore perfino del genio di Pitagora, e a lui venne attribuito un maestoso corpus di opere contenenti incantesimi, formule e rituali iniziatici.

Gli alchimisti medievali pensavano si trattasse di una figura storica realmente esistita, vissuta nell’Antico Egitto; i “suoi” scritti vennero raccolti qualche secolo dopo la nascita di Cristo nel Corpus Hermeticum, poi sistematizzato nell’XI secolo dal dotto studioso bizantino Michele Psello. La traduzione in latino arrivò soltanto a distanza di secoli, qualche decennio dopo le avventure di Henry in Boemia: nel 1471 venne data alle stampe a Treviso l’opera tradotta da Marsilio Ficino. Ottima l’idea di Warhorse Studios, quindi, di farci recuperare un frammento che – a quanto il mugnaio ha appreso – dovrebbe contenere un pezzetto del Corpus Hermeticum del grande Ermete Trismegisto.

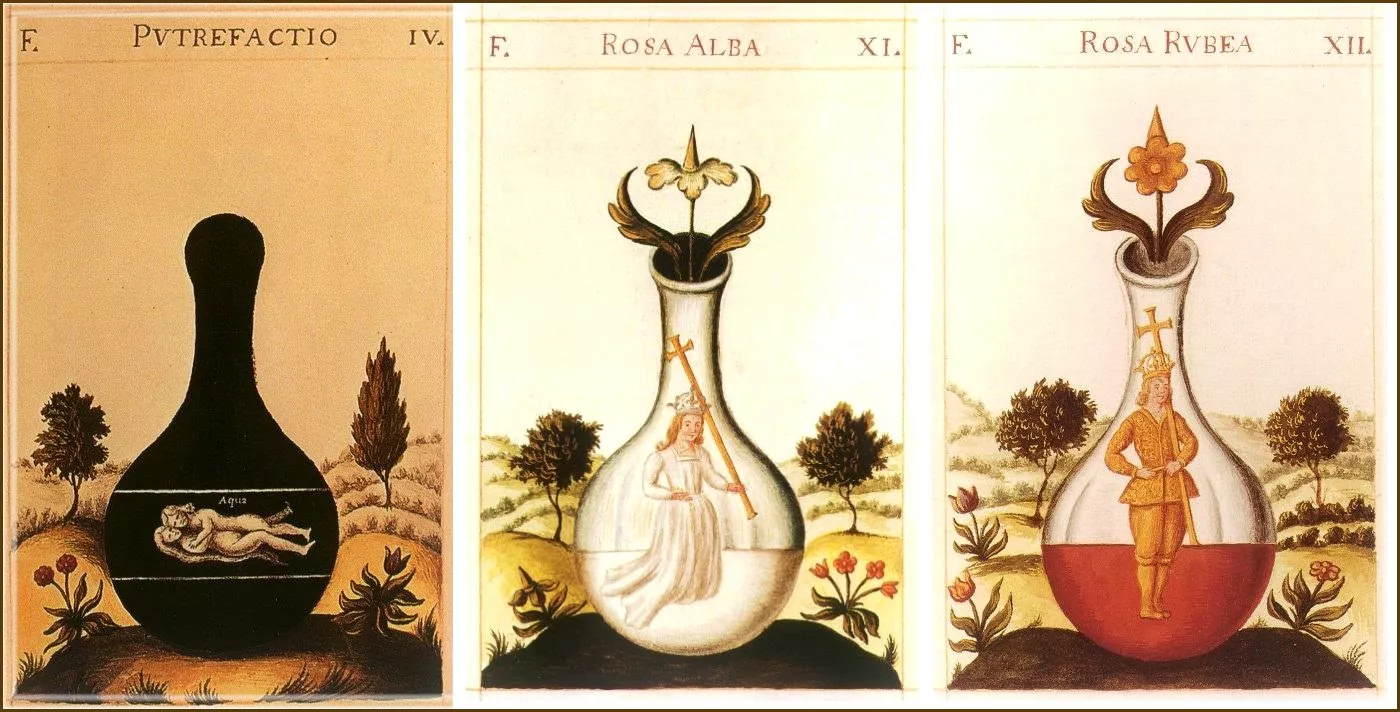

Ma cos’è, di preciso, l’alchimia? La versione ludica data dallo studio ceco è quella di un procedimento con cui Henry riesce ad estrarre le essenze di erbe, fiori e parti di animali, ottenendo pozioni e decotti che possono aiutarlo nel corso dell’avventura, con l’aiuto di quattro basi (liquore, vino, acqua e olio) e di vari strumenti (mortaio, distillatore e calderone), da impiegare seguendo il più possibile alla lettera il prezioso libro delle ricette. Fondamentale la grappa del salvatore, strumento che consente al giocatore di salvare la partita. L’indubbiamente affascinante arte dell’alchimista, nel nostro immaginario impegnato a ottenere la pietra filosofale, viene incrociata dagli sviluppatori con le conoscenze di guaritori ed erboristi per rispondere in maniera concreta alle esigenze del cavaliere. In realtà, l’alchimia (termine derivante dall’arabo al-khīmiyya, letteralmente “la chimica”) è non soltanto l’antenata della chimica moderna e contemporanea, ma anche un complesso sistema di conoscenze – dalla filosofia all’astrologia, passando per la metallurgia e la fisica – evolutesi drasticamente nel corso del tempo, e a lungo considerate come un’unica, complessa scienza razionale: Isaac Newton era dedito all’alchimia, anche se non pubblicò mai opere sull’argomento; anche San Tommaso d’Aquino e Giordano Bruno si interessarono alla materia.

Tra gli elementi fondamentali dell’alchimia si annoverava il nitrato di potassio, comunemente noto con il nome di salnitro. È così che il mugnaio-alchimista definisce l’elemento di cui ha bisogno in grandi quantità per realizzare la sua ambizione più grande: la creazione di un golem, una specie di robot ante litteram dalla forza disumana, obbediente al suo signore. Il mito del golem è legato a doppio filo alla città di Praga, luogo in cui Warhorse Studios ha la sua sede operativa: secondo la leggenda, il rabbino Jehuda Löw, nel XVI secolo – più di cent’anni dopo gli eventi narrati in Kingdom Come Deliverance II – avrebbe dato vita a un golem d’argilla per proteggere gli ebrei del ghetto di Praga dai pogrom ordinati dalle autorità politiche dell’epoca. Sappiamo che già Otto von Bergow, presente nel seguito di Kingdom Come Deliverance, aveva orchestrato dei pogrom all’inizio del XV secolo in Boemia, su ordine di re Sigismondo. Tornando al salnitro, questo elemento era fondamentale non soltanto per gli studiosi di alchimia, ma anche per gli eserciti: era utilizzato per la fabbricazione della polvere da sparo. Purtroppo, il povero Henry si troverà a doverne portare al mugnaio una quantità ingente... Ma il reperimento del prezioso salnitro si rivelerà un affare più disgustoso del previsto.

BIBLIOGRAFIA

Michael Camille, Image on the Edge. The Margins of Medieval Art, Reaktion Books, Londra 1992.

Pinuccia Di Gesaro, Streghe. L'ossessione del diavolo, il repertorio dei malefizi, la repressione, Praxis 3, Bolzano 1988.

Johannes Fabricius, L’alchimia. Arte Regia nel simbolismo medievale, tr. Di P. Lucarelli, Edizioni Mediterranee, Roma 2023.

Brian P. Levack, La caccia alle streghe in Europa, tr. di S. Liberatore e A. Rossatti, Laterza, Bari 2012.

Angelo Maria Ripellino, Praga magica. Splendori e ombre di una città, Einaudi, Torino 2013.

Alexander Roob, Alchimia & Mistica, Taschen, Colonia 2023.

George Speake, Anglo-Saxon Animal Art and is Germanic Background, Oxford University Press, Oxford 1980.

Charles Zika, The appearance of Witchcraft. Print and visual culture in sixteenth-century Europe, Routledge, Londra 2007.

Pubblicato il: 17/02/2025

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128