I JRPG e il peso della nostalgia

tra memorie digitali, hauntology e nuove frontiere del genere

Qualche tempo fa, navigando su Reddit, mi sono imbattuto in un post davvero curioso di un utente che era riuscito a recuperare frammenti di una vecchia discussione risalente al 1992 - conservata su Google Chat. Tra gli interventi c'era quello di un certo Isao Takeda, che rispondeva così ad un dibattito sui giochi di ruolo occidentali e giapponesi:

“Penso che siano molto diversi. Poiché sono diversi, non voglio confrontare i JRPG con i WRPG (non sono sicuro se siano fatti negli Stati Uniti. Potrebbero essere progettati da programmatori europei), o viceversa. Mi sembra che i WRPG tendano a essere non lineari, complessi, con molte armi magiche con scopi diversi, mentre i JRPG tendono a essere più simili a giochi semplici con armi non magiche. Mi piace di più lo stile artistico dei JRPG rispetto a quello dei WRPG. I JRPG sono come guardare film con effetti visivi e sonori straordinari, mentre i WRPG sono più come scrivere la propria storia. Non penso che uno sia migliore dell'altro, poiché sono semplicemente cose diverse. Penso che dovrebbero appartenere a categorie diverse.

P.S.--- Non posso crederci che ci siano ancora persone che pensano che Street Fighter II sia stato progettato da programmatori statunitensi.” (traduzione dall’inglese fatta dall’autore)

22 Gennaio 1992. Il giorno della prima traccia scritta della parola JRPG (Japanese role-playing game).

Nel 1992 il panorama videoludico era ancora dominato dalle console a 16-bit come il Super Nintendo e il Sega Mega Drive, mentre su PC gli RPG conquistavano terreno: giochi come Ultima VII: The Black Gate e Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant erano esempi perfetti di come i WRPG già allora si focalizzassero sulla libertà di esplorazione, profondità del gameplay e la gestione di complesse meccaniche di ruolo. Il settimo capitolo di Ultima cominciava in modo fulminante, catapultando il giocatore, attraverso il classico moongate (un portale interdimensionale), nel regno di Britannia, dove si ritrova nel mezzo di un macabro omicidio a sfondo rituale. Richard Garriott, creatore di Ultima, aveva traslato in videogioco i ricordi della sua adolescenza passati a ruolare con Dungeons & Dragons.

All’inizio degli anni ‘80 il termine “role-playing game” era poco diffuso e si parlava generalmente di giochi “arcade”. E’ difficile dire quale sia stato il primo gioco di ruolo sviluppato in Giappone, ma possiamo individuare una serie di titoli che hanno segnato le origini: come Panorama Toh, pubblicato nel 1983 per PC-88, in cui il giocatore interpreta un avventuriero con punti vita e stamina, impegnato a sopravvivere su un’isola infestata da mostri. A contribuire allo sviluppo del genere fu anche la Koei, fondata nel 1978, con titoli come Sword & Sorcery e Hydlide—quest’ultimo destinato a influenzare direttamente il primo The Legend of Zelda. Questi giochi venivano spesso presentati come "di ruolo" per distinguerli dallo stile più immediato e frenetico degli arcade alla Pac-Man.

Nata negli Stati Uniti nel 1982, la saga di Wizardry riscosse un enorme successo in Giappone, tanto che uno dei suoi co-creatori, Robert Woodhead, decise di trasferirsi a Tokyo per contribuire allo sviluppo di numerosi spin-off. Questi nuovi capitoli, adattati a diverse piattaforme di gioco, introducevano mondi inediti e nuove meccaniche. Ancora oggi, passeggiando per Tokyo, è facile imbattersi in vecchie copie di Wizardry, esposte tra le vetrine di Akihabara o sugli scaffali dei Book Off, la celebre catena specializzata in prodotti di seconda mano. Il fascino della serie colpì profondamente anche Yuji Horii, il creatore di Dragon Quest, ne adottò una versione semplificata del sistema di combattimento. L'influenza di Wizardry ha lasciato il segno anche su Final Fantasy, che ha combinato le sue meccaniche con l'esplorazione in stile Ultima. E poi ci sono titoli, come Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey, The Legend of Legacy e persino la serie Demon’s Souls/Dark Souls: tutti, secondo i loro stessi creatori, profondamente ispirati da Wizardry, Ultima o da entrambi.

Quindi i JRPG non sono nati come un'espressione isolata della cultura giapponese, ma come il risultato di un continuo scambio e rielaborazione, un processo di contaminazione che da sempre caratterizza la produzione artistica dell’arcipelago. Lo stesso era accaduto con il manga, influenzato inizialmente dai lavori di Walt Disney e Max Fleischer e, ancor prima dalla stampa satirica statunitense come il magazine newyorkese Puck (che ebbe la sua versione giapponese Tokyo Puck). Il cinema di Kurosawa guardava ai western di John Ford, per poi diventare a sua volta fonte d'ispirazione per Sergio Leone e George Lucas. La letteratura dell’ eroguro s’ispirava all’estetica decadente e alle atmosfere gotiche inglese e francese.

Edogawa Ranpo, uno degli scrittori giapponesi più popolari (al punto tale da avere un suo avatar kawaii nel manga Bungo Stray Dogs), aveva scelto il suo pseudonimo in omaggio a Edgar Allan Poe.Allo stesso modo, i JRPG nacquero dall’incontro tra i primi giochi di ruolo occidentali e la sensibilità narrativa giapponese, attenta all'introspezione dei personaggi e alla costruzione di trame piene di emotività. Quarant’anni dopo dalla loro nascita (sic!) sono diventati una delle categorie più “blasonate” dei videogiochi, grazie alla lunga golden age degli anni ‘90 e primi duemila. Sull’imprescindibile “A Guide to Japanese Role-Playing Game - A JRPG history” (Bitmap Books) si trova questa definizione:

"In linea generale, gli elementi (di un JRPG, ndr) includono: un overworld suddiviso in sezioni di diverse città e dungeon; schermate differenti per le battaglie, che di solito sono a turni ed eseguite tramite comandi a menu; un'attenzione particolare alle statistiche di combattimento piuttosto che di altri elementi tipici degli RPG (ad esempio, stats di carisma per influenzare le conversazioni); sistemi unici di personalizzazione dei personaggi; uno stile artistico ispirato ai manga; colonne sonore di grande impatto, in linea con altri giochi per console; e trame lineari."

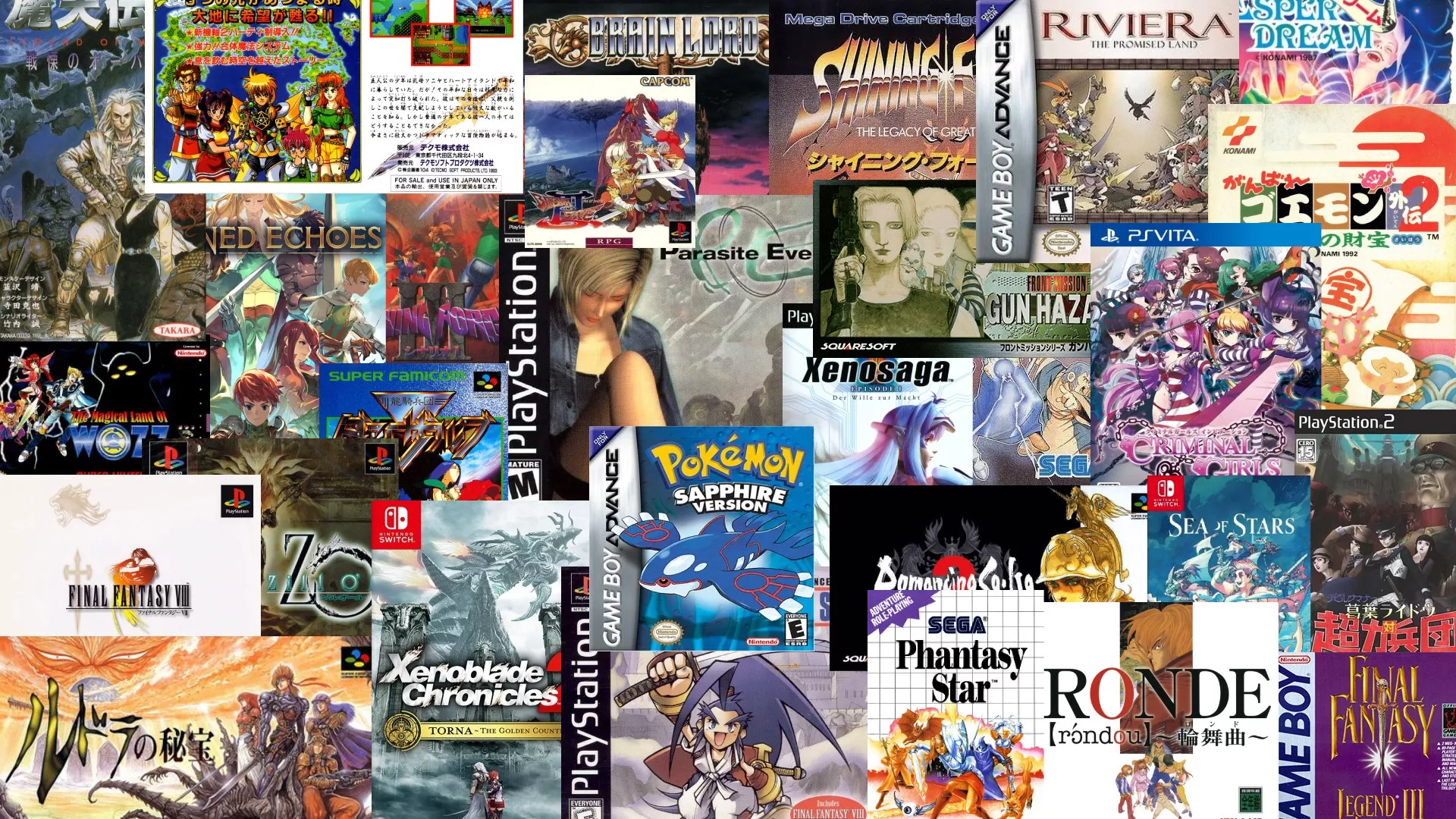

In origine, i JRPG erano identificati da elementi distintivi: narrative lineari con protagonisti predefiniti, combattimento a turni, design stilizzato e un forte accento sullo sviluppo emotivo dei personaggi e su temi come l’amicizia, il sacrificio o la redenzione. Titoli come Final Fantasy VI, Chrono Trigger o Xenogears rappresentano al meglio questo modello, distinguendosi dai WRPG, più focalizzati su personalizzazione, scelte morali e mondi aperti (pensate a un capitolo qualsiasi di Elder Scrolls). Ma con l’evoluzione del medium, queste barriere hanno cominciato a incrinarsi soprattutto quando sono apparsi dei giochi di ruolo, sviluppati in Europa o negli Stati Uniti, che guardavano allo stile nipponico. Titoli come Cross Code, Sea of Stars, South Park: The Stick of Truth, ereditano alcuni aspetti dei JRPG, come lo stile estetico o le meccaniche, anche introducendo elementi innovativi e unici come nel caso di Chained Echoes, sviluppato dal tedesco Mathias Linda.

Alcune case di sviluppo occidentali collaborano con artisti giapponesi proprio per infondere una falsa autenticità nipponica alle loro opere: è il caso di Sea of Stars, creato dallo studio canadese Sabotage, che ha collaborato col compositore Yasunori Mitsuda, autore delle celebri colonne sonore di Chrono Trigger e Xenogears.

Il termine JRPG, dunque, oggi non si riferisce più esclusivamente alla provenienza geografica, ma rappresenta un genere definito da aspetti estetici, narrativi e stilistici chiaramente riconoscibili: grafica e design ispirati ai manga, struttura narrativa lineari, combattimenti spesso a turni e attenzione all'introspezione emotiva dei personaggi. Al di là di questi elementi, tuttavia, il JRPG è anche e soprattutto definito dal particolare “sentire” che riesce a evocare nel giocatore: un insieme unico di emozioni, suggestioni e memorie legate all’esperienza immersiva vissuta attraverso questi giochi, capaci di trasportare chi li affronta in mondi lontani, evocando ricordi e atmosfere di intere generazioni di videogiocatori.

A dimostrazione del valore emotivo dell’immaginario dei JRPG ci sono le compilation a tema che spopolano su Youtube, come questa, in cui le tracce di saghe come Breath of Fire vengono raccolte musicali per rilassare.

Se si pensa al cinema, l’idea di un genere che si definisce attraverso l’emozione che suscita non è una cosa così anomala. Cos’è che definisce un film horror? La presenza di una forza maligna, il jumpscare, una scream queen a là Jamie Lee Curtis, il sangue o la violenza, un fantasma giapponese irascibile, un serial killer del quale assistiamo impotenti il suo incessante mietere vittime? Il film horror è definito non tanto da degli elementi più o meno evidenti quanto da come lo spettatore “si sente” durante la visione. Proprio come nel caso dei JRPG, il film horror non viene definito esclusivamente da una serie di tratti visibili o da una lista di stereotipi riconoscibili, ma soprattutto dall’esperienza emotiva che riesce a evocare nello spettatore (motivo il quale film come Rosemary’s Baby, The Shining o Midsommar, seppur diversi tra loro, appartengono allo stesso genere).

Il "sentire" evocato dai JRPG ha a che fare soprattutto con la nostalgia. In un saggio del 1907, Il poeta e la fantasia, Freud ne aveva già evidenziato l’ambivalenza: da un lato, il desiderio malinconico di tornare a un’infanzia idealizzata o a un tempo percepito come sicuro; dall’altro, l’inevitabile impossibilità di questo ritorno, segnato dalla distanza incolmabile tra passato idealizzato e presente.

Per capire meglio le implicazioni sociologiche della nostalgia dei prodotti culturali che fruiamo dobbiamo affidarci al grande critico letterario Fredric Jameson che, a proposito de la trilogia originale di Star Wars, ne parlava come di un pastiche nostalgico: un'opera che riprende l’estetica e la struttura dei vecchi serial cinematografici, come Buck Rogers, aggiornandoli per le generazioni degli anni ’70. Secondo Jameson, in film come Star Wars, il passato viene evocato non per riviverlo realmente, ma per soddisfare una nostalgia estetica, basata più sul richiamo di artefatti culturali che su un'autentica memoria storica. Secondo Jameson il film di Lucas non era un caso isolato ma l’esempio più lampante di un processo che avrebbe caratterizzato la produzione postmoderna degli anni a venire.

Leggendo la teoria di Jameson mi sono chiesto se potesse fare da strumento per decodifcare l’effetto nostalgia dei JRPG moderni (anche e soprattutto quelli sviluppati fuori dal Giappone).

Cerchiamo di capire il sottotesto sociale e critico dei vecchi JRPG: durante la golden age i protagonisti di quei giochi erano spesso ragazzi orfani o in stato di abbandono. L’assenza genitoriale ci raccontava il contesto sociale del Giappone di quegli anni: l’elevata percentuale di divorzi, la crisi economica del “decennio perduto” (post-bolla anni ’90), l’aumento di famiglie monoparentali e il peggioramento di alcune condizioni giovanili (bullismo, abbandono scolastico, alienazione giovanile), avevano favorito la diffusione di storie su bambini orfani. Una delle cose che mi sconcertava da ragazzino, quando cominciavo una nuova partita a Pokémon Rosso, era la liberta con la quale tua madre ti lasciasse partire a piedi, per un continente, nonostante tu fossi un bambino.

Da sempre in Giappone la cultura popolare, quando è per i più giovani, rivela intenti pedagogici. Dragonball, Naruto o Slam Dunk parlano di superamento dei limiti, di fare squadra, lealtà, amiciza, di mangiare sano e dormire il giusto. Sono opere che parlano della ricerca di un’identità, elemento principale anche dei JRPG, in cui un adolescente diventa adulto durante il canonico viaggio dell’eroe. Pensiamo ad esempio al protagonista di Dragon Quest III, il cui percorso si compie seguendo i passi del leggendario padre Ortega. Alla ricerca identitaria si aggiungono ostacoli da affrontare, non sempre fisici. A volte sono costrizioni spirituali o psicologiche. Come il grande tropo dell’amnesia, che affligge protagonisti come Fei in Xenogears, handicap che riflette l’inconsapevolezza del giocatore rispetto alla trama.

Scrivevo poco fa della società giapponese degli anni ‘90. I giochi di quel periodo (così come i manga o i film) rappresentano mondi in rovina (tra catastrofi naturali, invasioni aliene, società malvagie a là Shinra) che rispecchiano l’ansia del declino sociale che ancora oggi pervade il paese. Della critica sociale dei vecchi JRPG se ne discute anche sulla rete, come fa il content creator Moon Channel in un suo video in cui parla di “deicidio” nei giochi di ruolo. Uccidere una divinità non solo è il sintomo di una religiosità diversa da quella “occidentale” (da una parte schiere di dei o semidei, dall’altra il monoteismo), ma metafora della rottura di un sistema di potere, in cui la divinità falsa e corrotta rappresenta la disillusione del decennio perduto. Nel video di Moon Channel, ad esempio, si cita la Shinra di Final Fantasy VII, che nel gioco viene definita come una sorta di divinità aziendale, simbolo delle keiretsu (un fenomeno economico che consiste in raggruppamenti aziendali) e di una decadenza dei costumi e premessa ad un (post-Hiroshima) disastro apocalittico.

Giochi come Sea of Stars, pubblicati decenni dopo i JRPG classici, rivelano come la teoria di Jameson può funzionare anche qui: riciclano immagini, temi e strutture narrative (come il viaggio dell’eroe, l’assenza genitoriale, l’amnesia e la ricerca dell’identità) per stimolare la nostalgia del giocatore. Altri, come Undertale sconvolgono le regole del gioco. Uno degli indie più influenti dell’ultimo decennio, Undertale è stato sviluppato da Toby Fox, grande appassionato della saga di Mother (in Occidente nota come Earthbound). Così come Mother aveva reinterpretato Dragon Quest, ambientandolo in una suburbia americana popolata da bambini dotati di poteri psichici, Undertale ne sovverte a sua volta gli archetipi narrativi e ludici, trasformando radicalmente le dinamiche classiche del combattimento e dando al giocatore la possibilità di risolvere ogni conflitto in maniera pacifica. Un altro esempio di questo tipo è Omori, sviluppato dalla statunitense OMOCAT del 2020. E’ un indie horror con un sistema di combattimento ispirato ai classici giochi di ruolo giapponesi, volutamente ambiguo e decostruttivo. Il gioco prende la nostalgia estetica tipica del genere e la rielabora, facendola collassare su se stessa: l'estetica carina e apparentemente rassicurante nasconde un trauma, esplorato proprio attraverso il linguaggio visivo e ludico dei JRPG. In questo senso, Omori mette in scena una sorta di "anti-nostalgia", una nostalgia dolorosa che non idealizza il passato, ma anzi lo rappresenta come qualcosa da affrontare e superare per crescere.

Se continuiamo a tenere l’estetica e la nostalgia della cultura digitale come centro di analisi e ci sganciamo momentaneamente dai JRPG ci affacciamo ad una originale chiave di lettura. Valentina Tanni nel saggio Exit Reality: Vaporwave, Backroom, Weirdcore e altri paesaggi oltre la soglia (Nero) ci racconta la storia della prima internet aesthetic, quella della vaporwave. Genere artistico e musicale nato nei primi anni ‘10, la vaporwave è stata caratterizzata da un'estetica nostalgica, surreale e ironicamente consumista, che mescolava riferimenti agli anni '80 e '90, elementi retrò e tecnologia vintage, con atmosfere oniriche e malinconiche.

Di questa nostalgia retromaniaca si è infettato il mondo digitale e la cultura popolare: musica (Burial, Caretaker), letteratura (Ready Player One), serie televisive (Stranger Things). Dieci anni fa era la vaporwave, mentre oggi i social ci consigliano pagine o canali che discettano su backroom e spazi liminali, meme nostalgici sulla televisione commerciale degli anni ‘90, estetiche dungeon synth o fantasy in cui cavalieri armati parlano di lavoro precario e amori fragili, fotogrammi di Neon Genesis Evangelion usati per raccontare le ansie dei giovani della Gen Z.

Ne scriveva già Mark Fisher, l’autore di Realismo Capitalista, in un saggio che si chiama Spettri della mia vita, che con il concetto di “hauntology” (termine presto in prestito dal filosofo Jacques Derrida) scoperchia il vaso di pandora: in un mondo (degli uomini) che ha paura della sua fine - che sia climatica, per una guerra tra potenze nucleari, una pandemia, tutti scenari ormai non più così improbabili - si specula sui futuri perduti tramite gli immaginari del passato.

Di quando ero bambino ricordo l’ansia per il Millennium Bug del 2000 e del timore di una vera e propria apocalisse del software: una barzelletta rispetto a quello che da una decina di anni a questa parte le generazioni più giovani percepiscono imminente nei confronti del futuro.

Per tornare al saggio di Tanni, cito, a proposito dell’hauntology, “un riferimento inaggirabile per comprendere la relazione che la cultura contemporanea intrattiene non solo con la percezione del tempo, ma con la nostra incapacità di immaginare un futuro che sia percettibilmente diverso tanto dal presente quanto dal passato.[...]Il passato diventa accessibile grazie alla costruzione di archivi sempre più vasti in formato digitale, e quando l’intero catalogo delle espressioni culturali è raggiungibile con la stessa facilità, la linea del tempo sembra improvvisamente un tragitto percorribile, un piano su cui spostarsi, un database da esplorare per recuperare parole, immagini e suoni che sarebbero altrimenti andati persi.”

Penso sia un passaggio chiave - proviamo ad applicarlo al mondo dei videogiochi. La quantità di store online (ufficiali e non), la pirateria, il retrogaming e la semplicità di utilizzo dei moderni emulatori, è quello che ha permesso questa “percorribilità” del tracciato storico del medium, concesso dalla mastodontica archiviazione digitale del passato.

Zanarkand o Cosmo Canyon, l’End of Time di Chrono Trigger, il villaggio di Arni di Chrono Cross o il Café Le Blanc di Persona 5 sono quelli che Fisher avrebbe scritto come luoghi infestati da fantasmi, diventano "soglie" tra passato e presente, sogni digitali che custodiscono memorie collettive. Oggi, con i social network invasi da reel che riciclano musiche di Nobuo Uematsu e filtri in stile anime anni ’90, la “malinconia digitale” può essere occasione creativa quanto un semplice revival fine a sé stesso.

Per concludere, la nostalgia nei JRPG è sintomo di una sottocultura incapace di progredire, come temeva Jameson, o è un genere che può ancora splendere a livello di temi portanti? La risposta, ovvia e banale, sta nella volontà autoriale. I giochi di Atlus, ad esempio, con tutti i loro limiti, dimostrano che i JRPG possono ancora raccontare le criticità del mondo - quello della società giapponese. Altre opere, come Omori o Undertale, sono gioielli “metamoderni” che invece esplorano nuovi modi di giocare. In altri casi - come la badilata di JRPG-cloni su mobile - non sembrano andare molto più in là di un triste riciclo, anche banale, di immaginari.

Pubblicato il: 22/04/2025

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128