CITIZEN SLEEPER 2: STARWARD VECTOR

Un seguito nelle rovine del capitalismo

“Che cosa fate quando il vostro mondo comincia a crollate? Io vado a fare una passeggiata e, se ho davvero fortuna, trovo dei funghi”. È questo l’incipit de Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, dell’antropologa Anna Lowenhaupt Tsing (edito in Italia da Keller nel 2021). Uscito ormai dieci anni fa per i tipi di Princeton University Press, Il fungo alla fine del mondo è già un classico tra gli appassionati di ecologia, etnografia e antropologia. E di funghi, naturalmente. Perché il volume di Tsing è un viaggio avvincente nei mondi inaspettati creati da uno dei funghi più ricercati e inafferrabili al mondo: parlo di Tricholoma matsutake, specie che prospera in foreste perturbate dall’uomo. Sì, perché i matsutake crescono al meglio sotto i pini contorti (Pinus contorta) maturi, particolarmente frequenti in foreste che hanno subito robuste perturbazioni antropiche in passato, come incendi e importanti interventi di taglio della legna di altre specie di alberi. I matsutake sono rari, e hanno un profumo potente, caratteristico: secondo un’amica che ho incontrato in Giappone nella caldissima estate del 2023 e che si reca in missione in numerosi Paesi sperduti del mondo per conto della Croce Rossa Internazionale, “Hanno il profumo di casa”. Per questo, quando parte porta sempre con lei un brodo fatto con matsutake in polvere. “Oh, matsutake: / L’emozione prima di trovarli”, scriveva il poeta giapponese Yamaguchi Sodō a cavallo tra XVII e XVIII secolo.

Perché parlo di matsutake nella recensione di Citizen Sleeper 2? È presto detto: il libro dedicato da Anna Lowenhaupt Tsing a questo fungo è stato annoverato da Gareth Damian Martin tra le principali fonti d’ispirazione che hanno portato alla nascita del primo Citizen Sleeper. E, come ben ricorderà chi lo ha giocato, i funghi – matsutake compresi – sono presenti nel gioco, e sono protagonisti di quello che, a mio avviso, è il finale più magico dell’epopea spaziale di Martin. Che ora torna con un seguito, sempre ambientato nelle rovine del capitalismo interplanetario, sempre guidato dalla grande lezione dei matsutake, capaci di prosperare in boschi disastrati e di creare un intreccio inestricabile di uomini e funghi. Hobbisti, micologi, professionisti della raccolta, acquirenti che desiderano regalare il prezioso matsutake a una persona cara: tutti sono inestricabilmente legati dal micelio di Tricholoma matsutake. “Non è facile sapere come guadagnarsi da vivere, ancor meno come evitare una distruzione planetaria”, scrive Tsing. “Fortunatamente abbiamo ancora compagnia, umana e non umana. Possiamo esplorare le estremità incolte dei nostri paesaggi deflagrati – i margini della disciplina capitalista, della scalabilità e delle piantagioni di risorse in stato di abbandono. Possiamo ancora cogliere l’aroma di terreni comuni latenti – e l’inafferrabile aroma dell’autunno”.

Martin parte dai funghi e dalle rovine del capitalismo per trasportarci, nel primo Citizen Sleeper, sulla Erlin’s Eye, stazione spaziale in cui vestiamo i panni di uno Sleeper, androide creato da una megacorporazione impiantando in una macchina i ricordi di un essere umano. Siamo riusciti a sfuggire alle grinfie della Essen-Arp, ma il nostro stesso corpo è un limite: abbiamo bisogno di periodiche iniezioni di una sostanza stabilizzante per arrestare il nostro degrado fisiologico. Con Citizen Sleeper, Martin ha voluto raccontare una storia individuale di sopravvivenza nel sistema crudele e stritolante del capitalismo interplanetario utilizzando meccaniche tratte dai giochi da tavolo, in maniera non dissimile da quanto già fatto da Disco Elysium, cui evidentemente si ispira. Anche qui i dadi sono oggetto totemico del gioco: a ogni ciclo ci si trova a sfruttare i numeri presenti sulle facce dei nostri dadi per compiere determinate azioni sulla Erlin’s Eye, cercando di sbarcare il lunario, recuperare stabilizzante quando serve e, nel frattempo, conoscendo il variopinto cast di personaggi che abitano la stazione spaziale. E se è vero che il gioco risulta, in fin dei conti, più individualista di quel che dovrebbe essere per risultare coerente con il messaggio che vuole lanciare, e troppo accomodante nella progressione (che fa sfumare sempre più il senso di pericolo e di urgenza che connota il gioco nelle sue prime fasi), Citizen Sleeper è stato comunque un’opera importante – certo, per me non all’altezza del primo videogioco di Martin, In Other Waters, ma in ogni caso meritevole di attenzione per la struttura ludica e per i temi trattati.

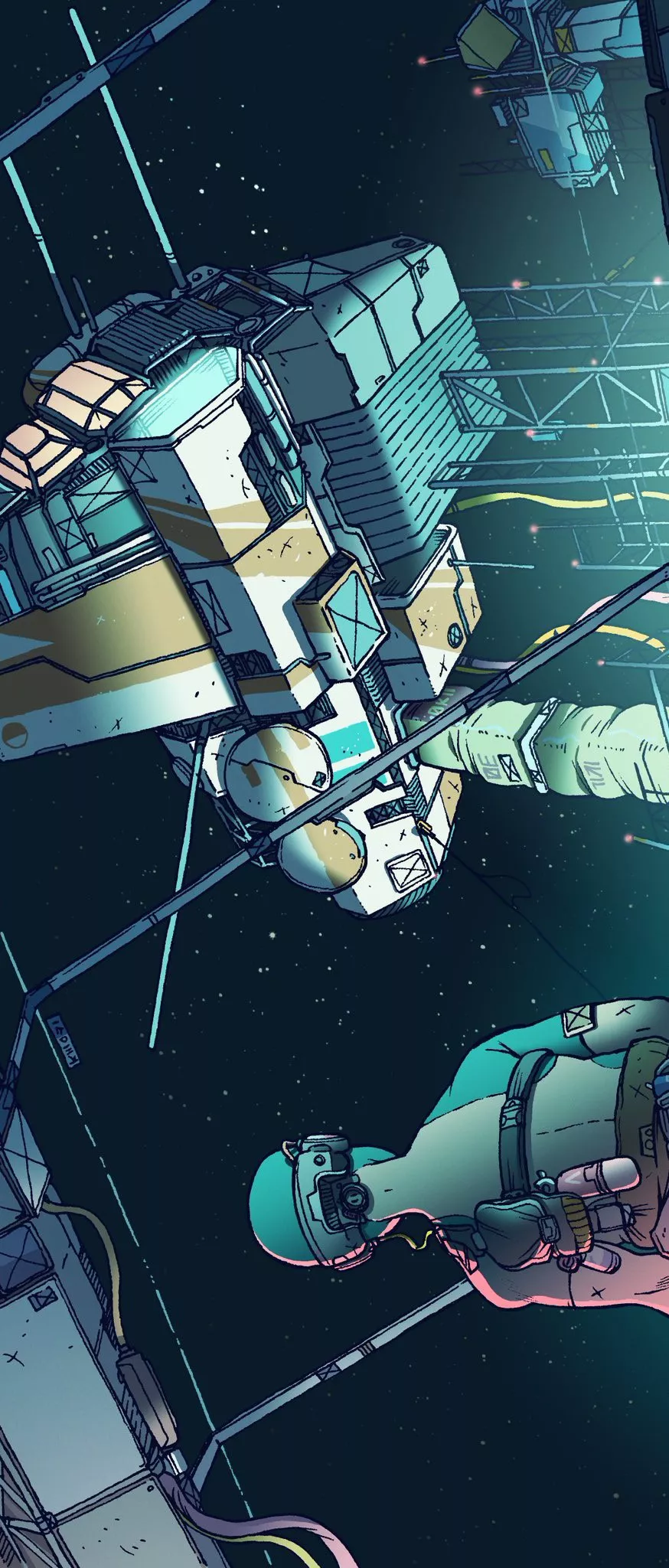

Come è tradizione in molti videogiochi di ruolo, ci svegliamo ignari della nostra identità, con la memoria compromessa da un reboot interrotto a metà del sistema che governa le nostre funzioni fisiologiche. L’interruzione è dovuta a Laine, proprietario dello Sleeper e vero e proprio schiavista galattico. Il reboot riesce a far sì che lo Sleeper non dipenda più dallo stabilizzatore, ma soltanto grazie al compagno Serafin riusciamo a sfuggire dalle grinfie di Laine a bordo di una sgangherata navicella spaziale e arrivare a Hexport, primo dei tanti insediamenti che visiteremo nel corso delle circa dieci ore di durata dell’avventura. Contrariamente al primo capitolo, Starward Vector non è ancorato a un’unica location: il sistema della Starward Belt è un vivace cluster di asteroidi ai margini di Helion, e su tante di queste rocce spaziali si sono insediati criminali, faccendieri, cuochi alla ricerca di funghi prelibati e cacciatori di taglie.

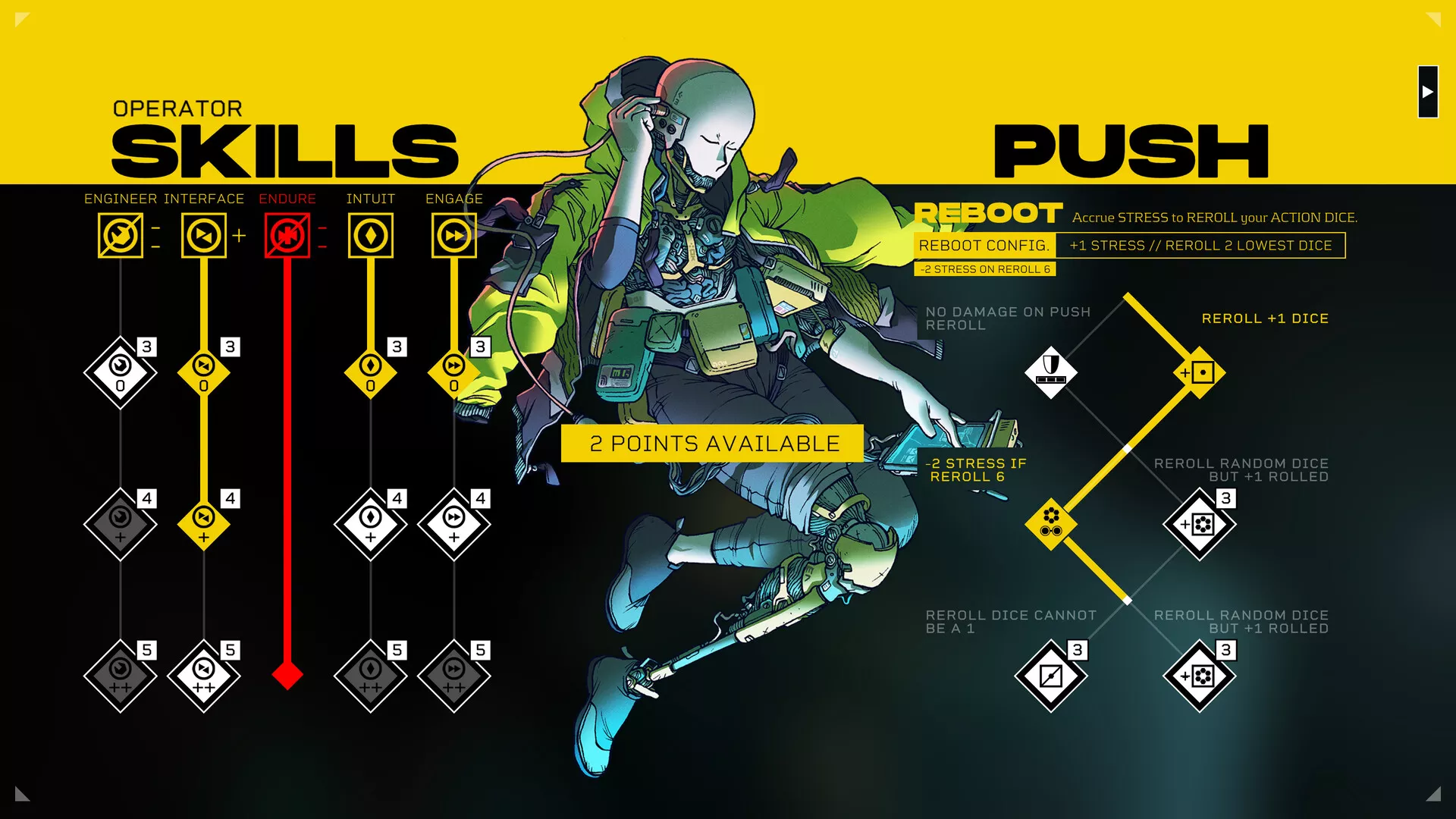

Grazie alla navicella spaziale, insieme a Serafin – e a un equipaggio che può espandersi, a seconda del nostro approccio alle varie missioni – potremo percorrere gli asteroidi della Starward Belt alla ricerca di incarichi grazie a cui sbarcare il lunario, senza mai poter rimanere fermi nello stesso posto: Laine riuscirebbe a trovarci e questo significherebbe la fine per lo Sleeper fuggiasco. Insieme alla gestione dei numeri generati automaticamente dai dadi all’inizio di ogni ciclo, bisognerà maneggiare cryo (la valuta di gioco), benzina e cibo da portare con noi nei nostri incarichi, in modo tale da tenere sotto controllo l’indicatore della fame. C’è poi da tenere sotto controllo lo stress, che aumenta in varie situazioni e degrada la situazione fisica dello Sleeper, peggiorando le probabilità di ottenere numeri alti nei lanci di dado e portando all’incrinatura e, infine, alla rottura dei dadi stessi. Il tutto è finalizzato a ottenere il risultato evidentemente voluto da Martin: un senso di maggiore instabilità rispetto al primo capitolo, quando il viaggio dello Sleeper era in discesa, verso una frizione sempre minore man mano che l’avventura proseguiva e i suoi sistemi venivano sempre meglio governati dal giocatore.

E l’instabilità si sente, forte e chiara. Citizen Sleeper 2: Starward Vector è un’esperienza di gioco spesso ostile: mentre si cerca disperatamente di completare un incarico per una manciata di cryo, lo stress colpisce durissimo, i dadi si spezzano (e non possono essere riparati quando siamo persi sull’ennesimo asteroide nel bel mezzo del nulla) e lo Sleeper e i suoi compagni sono sempre più stanchi e affamati, finché cadono, uno a uno, e non riescono più ad alzare un dito. L’incarico fallisce, e ciò ha un impatto sul corso della storia, dotata di finali multipli – proprio come il primo capitolo. Martin ha risposto colpo su colpo alle critiche di chi riteneva Citizen Sleeper troppo “comodo” nella sua progressione, e lo ha fatto in maniera decisa, introducendo nuovi sistemi che rendono l’esperienza di gioco più aspra e complessa.

Il problema è uno solo: la scrittura e il gioco stesso non giustificano tutta questa fatica. Chi ha giocato il primo capitolo troverà Starward Vector più simile a un DLC che a un seguito. Nessun nuovo tema viene trattato nella Starward Belt, e i nuovi personaggi introdotti risultano meno memorabili rispetto a quelli presenti in Citizen Sleeper (qualcuno ha detto Gardener?). Se è vero, come afferma Bernard Suits, che il gioco è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari, il primo compito del game designer è quello di far sì che il giocatore voglia effettivamente ingaggiare le sfide del suo gioco. E questa volontà non ha bussato alla porta della mia mente. Pur essendo abituata ad esperienze ludiche comunemente giudicate ardue (un esempio per tutti: i souls), mi sono trascinata da un incarico all’altro nella Starward Belt oscillando tra indifferenza e fastidio. Nemmeno la coltivazione di funghi sulla mia navicella spaziale è riuscita a soddisfare il mio desiderio di trovare qualcosa per cui valesse la pena lottare, in questa cinta di asteroidi tutti uguali. Non aiuta uno dei villain più banali che ho visto negli ultimi tempi. Certo, ammantare di un qualche fascino la figura di Laine sarebbe stato impegnativo – è soltanto l’ennesimo stronzo capitalista che incontro, sia nei videogiochi, sia nella vita reale – ma la scrittura di Martin è solitamente su ben altro livello. Insomma, all’ennesimo drone che mi è esploso in faccia perché per ore non sono riuscita a riparare i miei maledetti dadi ho seriamente valutato di chiuderla lì, anche perché Starward Vector richiede anche un grande sforzo di immaginazione: le interfacce sono sempre le stesse, a livello grafico nulla è cambiato, e l’accompagnamento musicale è spesso quasi impercettibile. E questo sforzo non è stato quasi mai favorito dalla scrittura, che dovrebbe essere capace di evocare – nelle descrizioni e nei dialoghi – una sorta di sessione di gioco con un Dungeon Master crudele, sì, ma anche capace di tessere le trame di mondi e avventura indimenticabili. Non è capitato qui.

È facile immaginare un capovolgimento di queste argomentazioni, guidato dal ragionamento per cui il lavoro svolto da Martin risulta perfettamente coerente con il messaggio che vuole trattare. È verissimo: il capitalismo fa schifo e la risposta non può essere individuale, ma collettiva. Ecco, quindi, che è possibile svolgere le missioni in compagnia, con un equipaggio che si espande nel corso dell’avventura; ed ecco che i dadi, simbolo del destino cinico e baro, andranno a rompersi con l’utilizzo, e la loro rottura sarà tanto più facile quanto più siamo stressati e sotto pressione. Mi viene in mente Rain World, con il suo mondo impietoso e le sue creature misteriose, un videogioco talmente tanto complesso e ostile verso il giocatore – come ostili sono gli animaletti di questa terra tormentata dalla pioggia, presi da una competizione senza quartiere per le poche risorse a disposizione – da aver respinto quasi tutti i miei conoscenti dopo una decina di minuti di prova. Solo che quando gioco a Rain World provo una curiosità quasi morbosa per la sorta del mio lumagatto, e voglio in ogni modo scoprire le possibili interazioni che può avere con l’ambiente che lo circonda e con quelle stramaledette lucertole che mi hanno mangiata più volte di quanto io possa contare. In Starward Vector non ho trovato questa stessa urgenza: tra gli asteroidi ho intravisto solo echi rielaborati del primo Citizen Sleeper.

Mi sono interrogata a lungo sul senso di un secondo capitolo di Citizen Sleeper. Senso che faticavo a intuire prima dell’uscita: sentivo che Martin aveva detto quanto voleva dire e sperimentato a dovere in ambito videoludico con le meccaniche dei giochi di ruolo da tavolo. Una volta chiusa questa seconda avventura dello Sleeper, ho capito: Martin ha voluto lavorare nuovamente alle meccaniche di gioco e alle dinamiche da queste create, per rispondere – questo credo – alle (giuste) critiche di chi considerava i sistemi dell’originale Citizen Sleeper troppo “comodi”, senza imprevisti, senza quegli inciampi che sono invece la norma per chi vive in un sistema che si dice “meritocratico” per mascherare le sue storture e i suoi difetti. Ecco perché è stato introdotto lo stress; ecco perché i dadi si degradano con l’uso, e perché il fallimento delle missioni (quantomeno nelle difficoltà Normale e Difficile) è la norma, non l’eccezione. Tuttavia, non riesco a fare a meno di pensare che avrei preferito mille volte un qualcosa di nuovo: sento che Citizen Sleeper 2: Starward Vector ha aggiunto davvero poco alla mia personale visione dell’universo creato da Gareth Damian Martin. Senza contare che le complicazioni introdotte con le nuove meccaniche di gioco risultano quasi sempre slegate dalle tematiche di base.

Se c’è una cosa che amo del panorama dello sviluppo indipendente è la sua capacità di proiettarsi verso il nuovo e l’inaspettato, spingendo i confini del videogioco sempre un po’ più in là. Con Citizen Sleeper 2: Starward Vector ho avvertito una potente ostinazione, nata certamente da un intendo nobile – quello di iterare su determinate meccaniche dell’originale – ma a mio avviso non funzionale alla creazione di un’esperienza indimenticabile e trasformativa. Starward Vector ci porta in missione nelle profondità dello spazio, ma in realtà siamo sempre lì, sulla Erlin’s Eye, prigionieri di una visione creativa che aveva già detto quanto voleva dire.

È tempo di andare avanti, Sleeper. È tempo di cambiare.

Pubblicato il: 30/01/2025

Provato su: PC Windows

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128