SUIKODEN I&II

HD Remaster

Gate Rune and Dunan Unification Wars

“Dove sono oggi i nostri anni? Possiamo prenderli in mano e contarli come monete? No, si son dileguati da un pezzo! Mentre scrivo queste frasi, il tempo che ci ho messo se n’è già andato, è svanito! Purtroppo!”

Shih Nai-An di Loyang, prefazione dell’Autore al romanzo I Briganti

In alcuni momenti importanti della mia vita personale e familiare, mi sono trovata a consultare la “saggezza senza voli” (la splendida espressione è di Elena Judica Cordiglia) dell’I Ching, Il libro dei mutamenti, uno dei primi testi classici cinesi. L’oracolo parla con l‘uso di tre monete, ciascuna con due facce: la faccia con gli ideogrammi cinesi vale due, quella che raffigura gli otto trigrammi vale tre. Lanciandole, si ottengono quattro possibili risultati: linea yin, linea yang, linea yin mutante, linea yang mutante. Sei lanci successivi tracciano un esagramma, e l’esagramma reca la risposta. Ne esistono in tutto sessantaquattro, con variazioni legati alla natura delle singole linee.

La quantità di numeri in queste poche righe fa intendere che ci troviamo davanti a un’aritmetica, a una geometria delle forze che operano nell’Universo. Se vi sembro parlare come una mistica, o magari una cartomante, non vi preoccupate: non credo che il futuro possa essermi disvelato lanciando tre monete. Quello che credo è altro: sono fermamente convinta della bellezza e della profondità delle parole dell’I Ching, dell’universalità dei processi umani, dell’opportunità di riflettere sulle nostre azioni, di fermarci a meditare sulla struttura delle cose per tentare di coglierne i funzionamenti più intimi. “Il libro di note pensose, di visioni drammatiche, di atmosfere serene come la vita di tutti, è sempre spalancato per chi lo sa interrogare. Una lunga lettura quella che offre, lieta e difficile, poetica e inquietante”, scrive Elena Judica Cordiglia. Non posso che essere d’accordo.

Tra i sessantaquattro esagrammi ne troviamo uno di fondamentale importanza nella Storia cinese. È il numero quarantanove, Ge, “rinnovare”, “cambiare”. “Tempo di rinnovare: abbi fiducia. Libertà e fortuna, vantaggiosa la fermezza, le inquietudini svaniscono. Viene il momento in cui sono finalmente riconosciuti i valori; aspettando con pazienza, i tempi portano a ognuno giorni lucidi e distesi”: questa è la chiosa di Zhōu Wén Wáng all’esagramma quarantanove. A partire dal rovesciamento della dinastia Qing nel 1911 e poi nella Grande rivoluzione proletaria di Mao Zedong, lanciata nel 1966, fu un composto dell’ideogramma Ge ad assurgere a parola chiave nel discorso politico cinese: Geming, letteralmente “rovesciare il mandato del Cielo”. In sostanza, fare la rivoluzione. Un termine messo nel cassetto negli ultimi decenni dal Partito Comunista cinese, che oggi vuole concentrarsi sulla creazione di una società armoniosa ed economicamente prospera, più che su rovesciamenti, capovolgimenti e rivoluzioni. Di quelli, il Partito sembra averne avuto abbastanza.

Rivoluzione che, invece, ha tutto a che vedere con Suikoden, in giapponese “margine dell’acqua”. E che, a sua volta, affonda le sue radici nella cultura cinese, e precisamente in un altro grande classico: I Briganti, conosciuto anche come Il margine dell’acqua. Le sue origini sono misteriose. Attualmente la gran parte degli studiosi ritiene che la prima compilazione di questo romanzo – una delle grandi opere letterarie classiche cinesi, insieme a Il Romanzo dei Tre Regni, Il Viaggio in Occidente e allo scabroso Chin P’ing Mei – risalga al 1368 a cura di Shi Nai’an. Co-autore de I Briganti sarebbe Luo Guanzhong, autore de Il Romanzo dei Tre Regni, ma non manca chi ritiene che Shi Nai’an e Luo Guanzhong fossero, in realtà, la stessa persona. Non abbiamo risposte certe. Quel che è sicuro è che I Briganti (uso la traduzione del titolo data nell’edizione italiana: ho a mia disposizione quella curata per Einaudi da Clara Bovero, che però è partita dalla versione tedesca, non da quella cinese) è uno dei romanzi strutturalmente più complessi nella Storia della letteratura. Protagonisti sono i 108 “spiriti della stella del destino”, ossia dei briganti cui spesso sono dedicati dei capitoli o episodi autonomi. Con il proseguire del lungo volume, le loro storie si intrecciano e il gruppo – che ha sede in una roccaforte sul monte Liang, circondata da paludi – cresce e aumenta di rilevanza di scorribanda in scorribanda.

La prima storia raccontata è quella di Lu Da, che in una taverna incontra una fanciulla in lacrime. La ragazza era stata attirata da un macellaio, Zheng, con la promessa di diventare la sua concubina in cambio del denaro necessario a seppellire la madre della giovane, morta all’improvviso a causa di una malattia. Ma lei non vide mai il becco d’un quattrino, e anzi, dopo tre mesi venne messa alla porta dalla moglie di Zheng insieme al padre anziano. Lu Da decide di dare una lezione al malvagio macellaio: durante una scazzottata, lo uccide per errore e scappa dalla città.

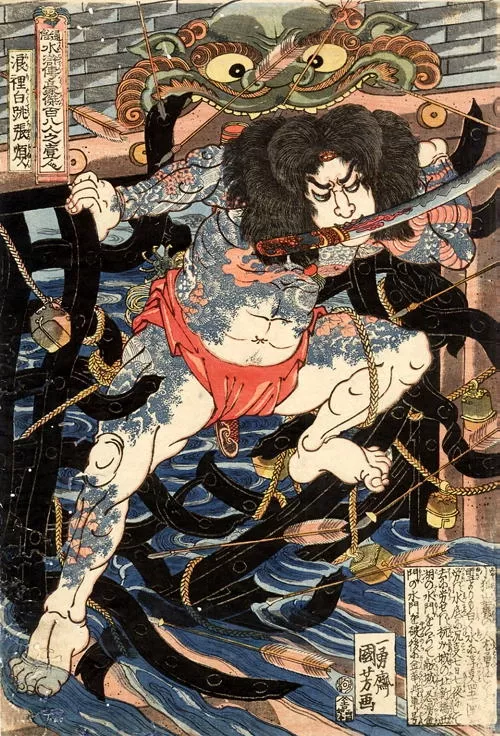

Questa è soltanto una delle tante storie dei 108 briganti, sempre pronti ad accorrere in aiuto dei deboli, sostituendosi a un assente potere centrale di cui “rovesciano il mandato”. La storia della morte di Zheng è però un monito: spesso le azioni dei briganti sono violente e spregiudicate, e finiscono per arrecare dolore e sofferenza alle persone coinvolte. In ogni caso, il discutibile “codice d’onore” dei briganti è stato preso a riferimento da vari gruppi di malviventi, tra cui anche la Yakuza giapponese: molte schiene dei mafiosi del Sol Levante sono adornate da tatuaggi ispirati alle opere di Utagawa Kuniyoshi, che in una serie di 108 tavole di inizio Ottocento rappresentò tutti i briganti in stampe singole, adornando molti di questi anti-eroi con vistosi tatuaggi e inaugurando la nascita di una vera e propria moda che perdura ancora oggi.

Kuniyoshi non è stato l’unico artista a ispirarsi alla rivoluzione dal basso dei 108 spiriti della stella del destino. Lo ha fatto anche il compianto Yoshitaka Murayama. Murayama, prematuramente scomparso lo scorso anno all’età di 55 anni a causa di una lunga malattia, era un grande appassionato del romanzo cinese, che tradusse nel suo primo videogioco, Suikoden, realizzando un compito che sembrava impossibile: creare un’armata di 108 personaggi, in gran parte giocabili, per riprodurre le tematiche del classico di Shi Nai’an. Suikoden non ottenne mai un successo pari a quello di Final Fantasy, serie che, all’uscita del primo Suikoden nel 1995, già vantava quasi dieci anni di storia alle spalle. I primi due capitoli della serie, però, sono opere di culto per gli appassionati: raramente mi capita di trovare game designer appassionati di RPG che non mi dicano di covare un amore speciale per le opere di Murayama, e in particolare per Suikoden II. E c’è chi giura – ne conosco tanti – che Luca Blight, antagonista principale di quel capitolo, sia ben superiore a un peso massimo come Sephiroth.

Murayama ha lasciato Konami nel 2002, un mese prima dell’uscita di Suikoden III, per fondare una compagnia tutta sua, chiamata Blue Moon Studio. Non è vissuto abbastanza a lungo per assistere al ritorno di quei suoi due grandi capolavori. Mi chiedo come avrebbe giudicato SuikodenI&II HD Remaster, che hanno visto il coinvolgimento di diverse persone che avevano lavorato agli originali: prima fra tutte, la fenomenale Junko Kawano, una delle pochissime donne a lavorare nel mondo del game design nel Giappone degli anni Novanta. Kawano aveva curato il design dei personaggi di Suikoden I: è tornata in questa occasione per ridisegnare tutti i loro ritratti, con un risultato che ho trovato assolutamente spaziale. Lo stesso non è stato fatto per i ritratti dei 108 spiriti della stella del destino di Suikoden II, il cui design era spettato a un’altra grandiosa illustratrice, Fumi Ishikawa. E qui troviamo una delle inconsistenze che ho meno apprezzato di questa riedizione: i ritratti di Suikoden II sono stati semplicemente “convertiti” in alta definizione, con risultati talvolta spiacevoli, e di certo disomogenei rispetto al favoloso lavoro fatto da Kawano per la remaster di Suikoden I.

Facciamo un passo indietro: come e perché Suikoden I e II si avvicinano tematicamente a I Briganti? Non è certo per la semplice (e apparentemente folle, da un punto di vista di game design) scelta di introdurre 108 personaggi nel nostro gruppo. Entrambi i Suikoden oggetto di questa operazione si configurano come una riflessione sulla disobbedienza civile a un potere crudele, quello di un impero nel primo capitolo e quello del Regno di Highland nel secondo. Il protagonista – in entrambi i casi un giovane senza nome – si trova involontariamente al centro di una spirale di eventi che si traducono in due videogiochi di ruolo che riescono a non sbrodolare: Suikoden I può essere completato in circa 25 ore (con variazioni legate alla dedizione del giocatore nello scovare tutti i potenziali membri dell’Esercito di Liberazione e nel completare le missioni secondarie), mentre Suikoden II dura circa dieci ore in più. La trama invecchiata peggio è senz’altro quella di Suikoden I, fortunatamente graziato da una discreta traduzione in lingua italiana (che non vi era stata in occasione della pubblicazione dell’originale). Lo stesso vale per i sistemi di gioco, ancorati a degli inventari con spazi limitati per i singoli personaggi che creano non pochi grattacapi nella gestione di equipaggiamenti, oggetti curativi e sfere di potenziamento. Parliamo comunque di un videogioco che ha fatto la storia e che è pieno di personaggi assolutamente memorabili, da Viktor a Odessa, passando per Flik e il tormentato Pahn. Alcuni tra questi tornano nel secondo capitolo, e qui sì che le cose decollano, anche grazie alla netta correzione del tiro nella traduzione italiana: quella originale era nota per i suoi errori grossolani e per la frequente mancanza di senso logico. Non sempre si raggiunge il massimo dell’eleganza, ma di certo si può fruire senza problemi di questa remaster nella nostra lingua.

Torniamo all’aspetto grafico, perché il lavoro di revisione non si è limitato ai ritratti dei personaggi. Konami ha affrontato il necessario passaggio dal formato 4:3 dell’epoca al contemporaneo 16:9 tutto sommato con eleganza, ma con una scelta di campo: i personaggi sono rimasti in quella pixel art tanto amata e difesa da Murayama alla vigilia dell’innovazione rappresentata dal 3D, mentre i fondali sono stati completamente rimasterizzati in alta definizione, con una grande attenzione agli effetti di luce e e alla rappresentazione degli effetti speciali nel corso delle battaglie. Nel complesso, ho apprezzato il risultato raggiunto: alcuni confronti tra le immagini dell’epoca e gli screen della remaster sono impressionanti. Avrei però apprezzato la presenza di un’opzione per scegliere la pixel art originale anche per i fondali. Mi rendo conto che si sarebbe trattato di un lavoro doppio: da un lato quello dei nuovi design in alta definizione, dall’altro il riadattamento dei pixel al formato 16:9. A mio avviso, ne sarebbe valsa davvero la pena. Segnalo che, purtroppo, la mappa del mondo non ha un centesimo dello charme dei fondali delle singole ambientazioni. È un peccato, considerata la notevole quantità di tempo che si spende in questo spazio.

Tornano gli incontri casuali. Fortunatamente, in questi due capitoli non sono frequenti come in altri videogiochi di ruolo di produzione giapponese – senza contare la possibilità di avvalersi dell’opzione di avanzamento rapido in battaglia, così abbattendo notevolmente le tempistiche necessarie ad affrontare i nemici. In entrambi i capitoli abbiamo combattimenti a turni con una forte cura per la disposizione del party, formato da un massimo di sei individui (non necessariamente persone!) alla volta, articolati su due file. Ognuna delle 108 stelle del destino ha un’arma specifica, potenziabile presso un fabbro, e può attaccare a corto, medio o lungo raggio: la gestione delle caratteristiche dei combattenti e delle loro combinazioni è forse l’aspetto più fresco e ingaggiante di questi primi due capitoli della serie. Segnalo che a diversi giorni di distanza dall’uscita della remaster non è ancora stata affrontato un errore a dir poco grossolano: velocizzare le battaglie comporta anche la velocizzazione delle musiche di sottofondo, con un insopportabile effetto cacofonico. Musiche che non sono state nuovamente riarrangiate e registrate, come invece è accaduto nell’eccellente lavoro della serie Final Fantasy Pixel Remaster: sono state semplicemente traghettate in alta definizione, partendo dalle tracce originali.

La mancata attenzione alle musiche nel corso dei combattimenti è un indizio di scarsa cura, certo, e non è il solo. La gestione dei salvataggi è a dir poco pessima: l’aggiunta del salvataggio automatico, certamente consono allo spirito di tanti giocatori contemporanei, è stata ampiamente pubblicizzata, ma sentite un po’ come funziona in concreto. Il gioco salva quando nella schermata è presente un cristallo di salvataggio. E questi cristalli sono uno dei due modi esistenti in Suikoden I e II per salvare manualmente, insieme al riposo presso una locanda. Ora, perché mai si dovrebbe inserire un salvataggio automatico esclusivamente in zone in cui è possibile salvare in maniera tradizionale? La risposta non mi è nota. A livello pratico, questa nuova feature mi è stata utile un paio di volte per una congiuntura particolare: il cristallo di salvataggio si trovava sì nella schermata, ma risultava accessibile solo dopo la battaglia contro un boss. In questo caso sì, il salvataggio automatico mi ha senz’altro aiutata ad affrontare il combattimento in maniera più rilassata, anche perché a causa di alcuni occasionali crash nella versione per Nintendo Switch e di scontri particolarmente difficili mi sono trovata a perdere anche un’ora di avanzamento.

C’è di buono che entrambi i Suikoden hanno a disposizione tre livelli di difficoltà. Attenzione, però: se scegliete il livello Difficile, per tornare sui vostri passi dovrete ricominciare il gioco da capo. È invece possibile giostrarsi liberamente tra il livello Facile e quello Normale. Se volete evitare a tutti i costi di scontrarvi contro duelli che rischiano di mettere a repentaglio parecchi minuti del vostro tempo con un Game Over indesiderato, potete scegliere senza problemi il livello Facile: vi darà comunque un discreto livello di sfida, senza che dobbiate dedicarvi troppo al farming con le battaglie casuali. Un’idea non malvagia potrebbe essere quella di giocare il primo Suikoden in modalità Facile, in modo tale da acclimatarvi con i peculiari meccanismi della serie – che, oltre ai combattimenti, include duelli e battaglie campali – per poi approdare al secondo capitolo, senz’altro quello più brillante, in modalità Normale.

Sono stata felice di trascorrere del tempo con Suikoden I&II HD Remaster. Questo è vero specialmente per il secondo capitolo. Tuttavia, l’operazione avrebbe potuto essere realizzata con ben altra ambizione, e ben altri mezzi. Restano due pietre miliari del videogioco di ruolo giapponese: questo è fuori da ogni dubbio. Vale la pena recuperarli per chi non li aveva vissuti, e riviverli per chi aveva fruito gli originali. Magari leggendo, in parallelo, I Briganti: giocare questi due capitoli e leggere in tandem il romanzo è stata per me un’esperienza davvero preziosa. Penso che Yoshitaka Murayama avrebbe apprezzato. Segnalo che entrambi i capitoli sono deliziosi su Switch in modalità handheld, ma non perdono smalto su televisori di grande formato. Personalmente, ho preferito lo schermo contenuto dell’ammiraglia Nintendo per un’esperienza in mobilità.

In occasione di ogni remaster, mi trovo a riflettere su come queste operazioni non equivalgano alla preservazione dei videogiochi. Quella della conservazione è una sfida complessa, con particolarità per ogni medium. Nel caso dei videogiochi, è resa difficilissima dalla necessaria coesistenza del software con il supporto fisico che lo ospita. Abbiamo decenni di Storia del gaming alle spalle, ma mancano risposte organizzate sul punto; manca ancora, in larga parte, una considerazione del videogioco come parte essenziale della nostra esperienza culturale. I dati della Video Game History Foundation sul punto sono a dir poco inquietanti. E l’emulazione non è una risposta completa, anche trascurandone gli spinosi aspetti legali: significa perdere l’interfaccia originale con le sue particolarità e caratteristiche uniche. In Italia, l’esperienza dell’Archivio Videoludico, attivo dal 2009 al 2021 e curato da Andrea Dresseno, è naufragata fumosamente con la cessione dello stesso alla Biblioteca Salaborsa di Bologna, che non sembra avere la volontà – e, con ogni probabilità, i mezzi – per rendere la collezione concretamente accessibile al pubblico, e per proseguire il lavoro di conservazione dell’Archivio. Ben vengano operazioni come questa HD Remaster, dunque, ma è necessario alzare la voce per chiedere che il videogioco come forma d’arte venga curato, studiato, e sì, anche preservato. Nel frattempo, guardarsi indietro con operazioni simili, magari spingendosi fino alla lettura di un romanzo cinese dal XIV secolo, può essere un gesto prezioso per celebrare i fili rossi che connettono arte, storia, letteratura, videogiochi – perché la vita su questo pianeta trova sempre il modo per collegare invisibili puntini per formare quadri maestosi.

Pubblicato il: 19/03/2025

Provato su: PlayStation 5

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128