CENTUM

“È a questo punto che dobbiamo chiederci: che cosa intendiamo per intelligenza? Non è solo la domanda più cruciale che possiamo fare, ma anche la più divertente e, in ultima analisi, la più dirompente e generativa, perché, onestamente, nessuno sa rispondere”

James Bridle, in Modi di essere. Animali, piante e computer: al di là dell’intelligenza umana

Nella primavera del 1929, non appena terminati gli studi in chimica presso l’Università di Zurigo, un giovane neolaureato entrò a far parte dei laboratori di ricerca chimico-farmaceutica della Società Sandoz, a Basilea, in qualità di assistente del fondatore e direttore del dipartimento farmaceutico. Dopo qualche tempo, quel giovane chimico iniziò a dedicarsi a un’impresa impegnativa: la preparazione sintetica di un alcaloide denominato ergobasina, mediante il collegamento chimico dei suoi componenti, chiamati acido lisergico e propanolamina. L’ergobasina si trae in natura dall’ergot, prodotto da un fungo di nome Claviceps purpurea, che cresce come parassita sulla segale. L’obiettivo era quello di individuare delle applicazioni medicali dell’ergobasina, in particolare nell’ambito ostetrico.

Erano passati nove anni dal suo ingresso nel laboratorio di Sandoz, quando il chimico produsse la venticinquesima sostanza di una serie di derivati dall’acido lisergico. Si chiamata dietilamide dell’acido libergico, abbreviato LSD-25. La relazione della ricerca riportò un’insolita irrequietezza nelle cavie di laboratorio su cui venne sperimentata. Poi, il ricercatore passò semplicemente a nuove ricerche, sempre sull’ergot, e per cinque anni si dimenticò della sua creatura.

Era il 1943 e i cieli d’Europa, e non solo, erano rossi di fuoco e bombe: era la Seconda Guerra Mondiale. Il sereno laboratorio svizzero non era toccato da questi problemi terreni. Per uno strano presentimento, il chimico sintetizzò nuovamente pochi decigrammi di LSD-25. Un fatto insolito: le sostanze sperimentali erano tolte dai programmi di ricerca non appena si rivelavano prive di interesse farmacologico, come era accaduto per LSD-25. “Decisi di sperimentarlo su me stesso”, raccontò il chimico nel suo libro più famoso. Seguì uno dei giri in bicicletta più famosi della Storia. “Chiesi al mio assistente di laboratorio, che era al corrente dell’esperimento, di accompagnarmi a casa”, scrive. “Andammo in bicicletta – non c’erano automobili in vista. Durante la guerra, solo pochi privilegiati potevano permettersele. Sulla via del ritorno, cominciai a sentirmi perseguitato. Ogni cosa nel mio campo visivo fluttuava ed era distorta, come se fosse vista in uno spazio ricurvo. Avevo inoltre la sensazione di essere bloccato nello stesso posto, anche se il mio assistente mi disse, in seguito, che avevamo pedalato di gran lena”. Fu la prima passeggiata in bicicletta sotto LSD nella Storia, e fu così che LSD-25 rientrò nei programmi di ricerca medicale, per poi diventare celebre nei suoi sviluppi come sostanza stupefacente. Dopo decenni di divieti e paure, solo negli ultimi anni stanno riprendendo gli studi per la sua applicazione nella cura di depressione, dipendenze e disturbi dell’ansia. Albert Hoffmann – era questo il nome del chimico che lo ha sintetizzato – lo chiamava teneramente “il mio bambino difficile”. Per tutti i suoi centodue (!) anni di vita si batté fieramente per un approfondimento degli studi sulle applicazioni medicali dell’LSD, da lui considerato “un farmaco straordinario”: “questo bambino difficile potrebbe divenire, nel futuro, un bambino prodigio”, scrisse nell’introduzione al suo (splendido) libro LSD: Il mio bambino difficile. Riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza, edito in Italia da Feltrinelli per la prima volta nel 1995.

Oggi, la discussione sull’impiego di sostanze come l’LSD è molto meno presente nel dibattito pubblico rispetto a qualche decennio fa. Ci si concentra su altri “bambini difficili”. Primo tra tutti, quello al centro di Centum: l’intelligenza artificiale. La sua nascita viene fatta risalire all’avvento dei primissimi computer; molti considerano “padre” dell’IA il matematico britannico Alan Turing, che nel 1936 pubblicò un articolo che discuteva proprio di computer e di intelligenza artificiale. Il ruolo di “padre” dell’IA è molto, molto ambito. Ancora oggi, sono molti gli studiosi che rivendicano un ruolo decisivo, e quindi “paterno” nello sviluppo delle reti neurali che permettono agli algoritmi di intelligenza artificiale di elaborare dati e così apprendere informazioni rilevanti, evolvendo il suo comportamento. Bastano le conseguenze sui mercati del rilascio di un nuovo modello linguistico da parte della società cinese DeepSeek per capire quanto l’intelligenza artificiale sia importante nel mondo contemporaneo. Anche sui terreni di conflitto: in un’inchiesta per +972 Magazine, Yuval Abraham svelava l’esistenza di un programma noto con il nome di Lavender, basato sull’intelligenza artificiale, utilizzato dall’esercito israeliano per decidere quali obiettivi colpire nella Striscia di Gaza.

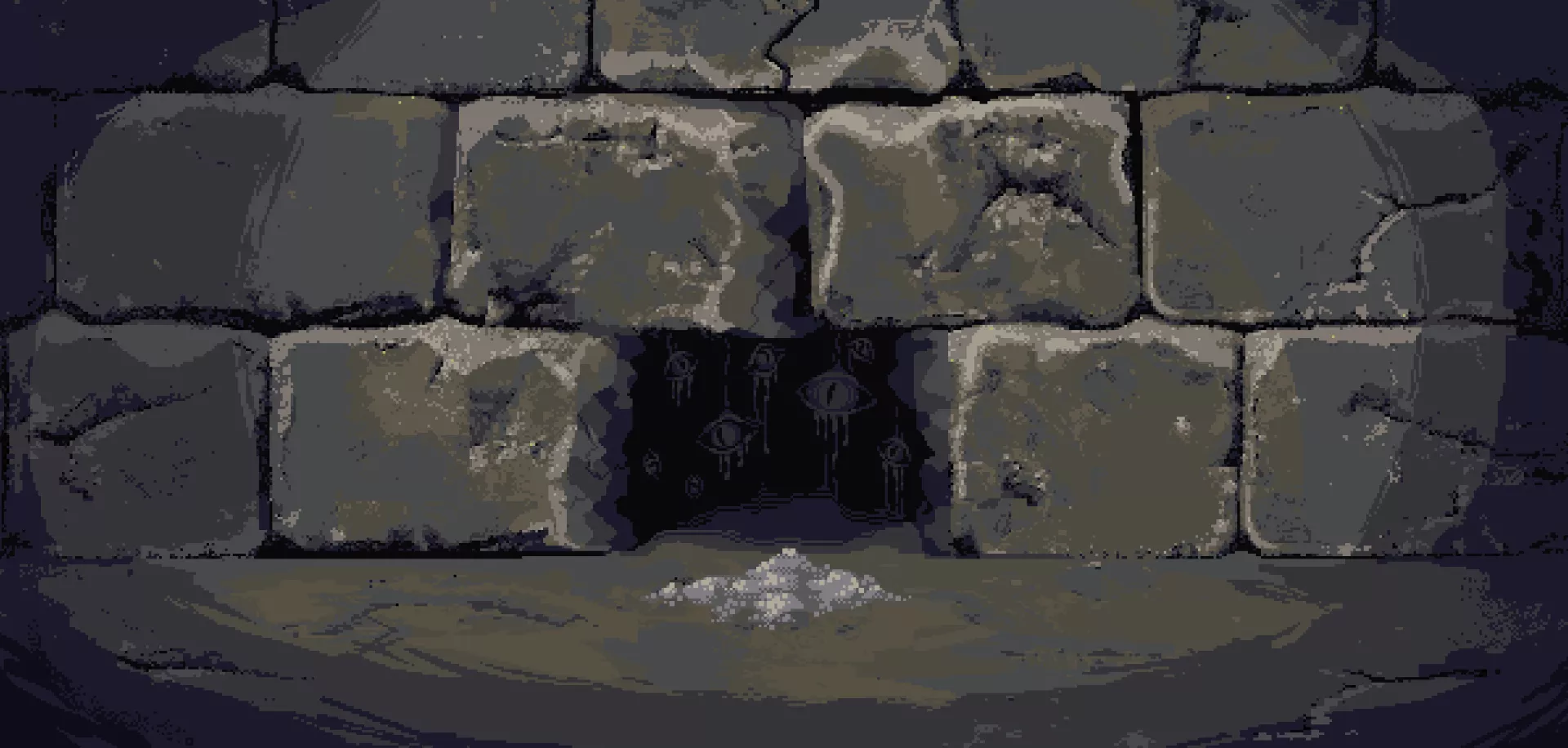

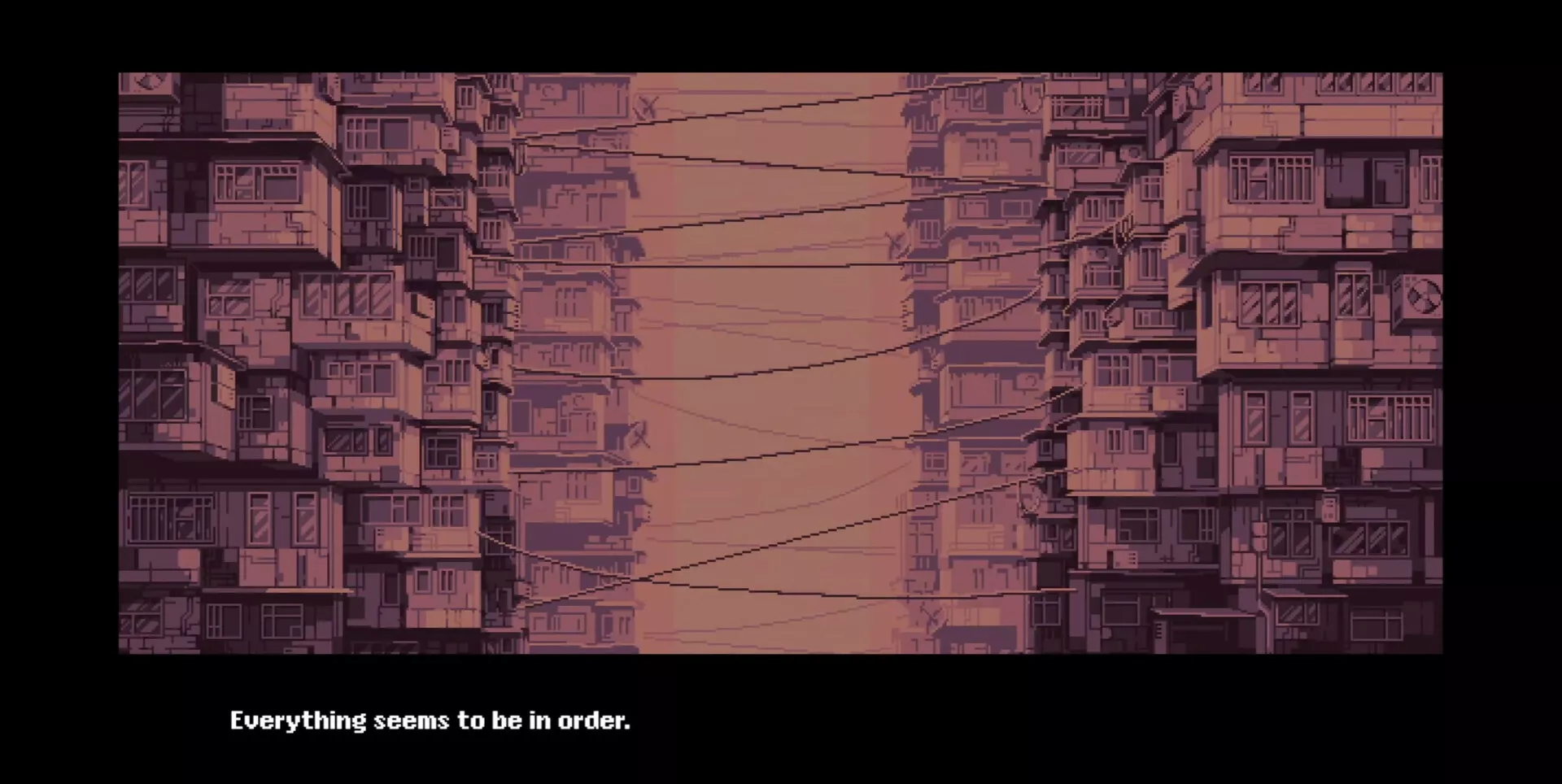

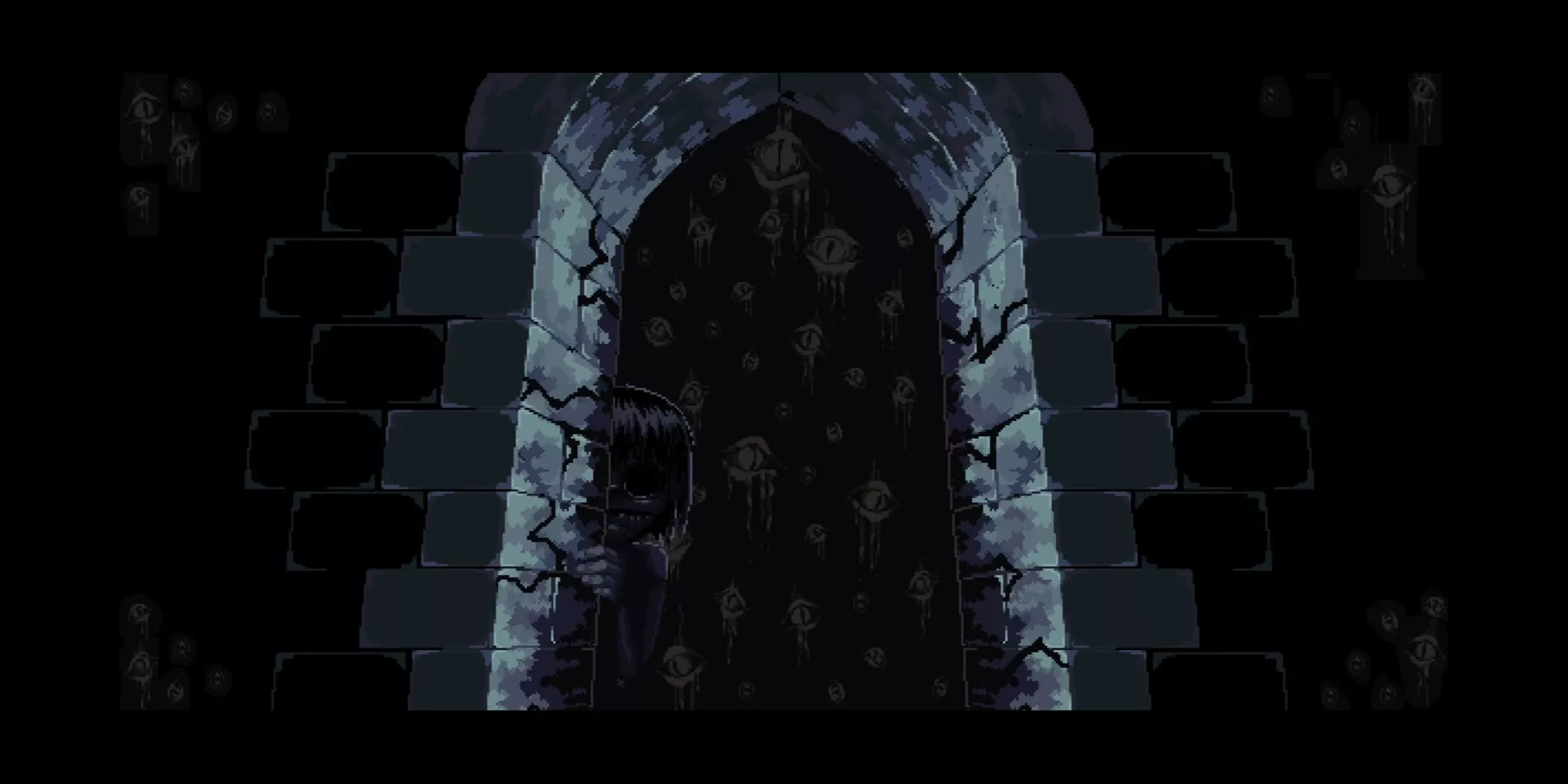

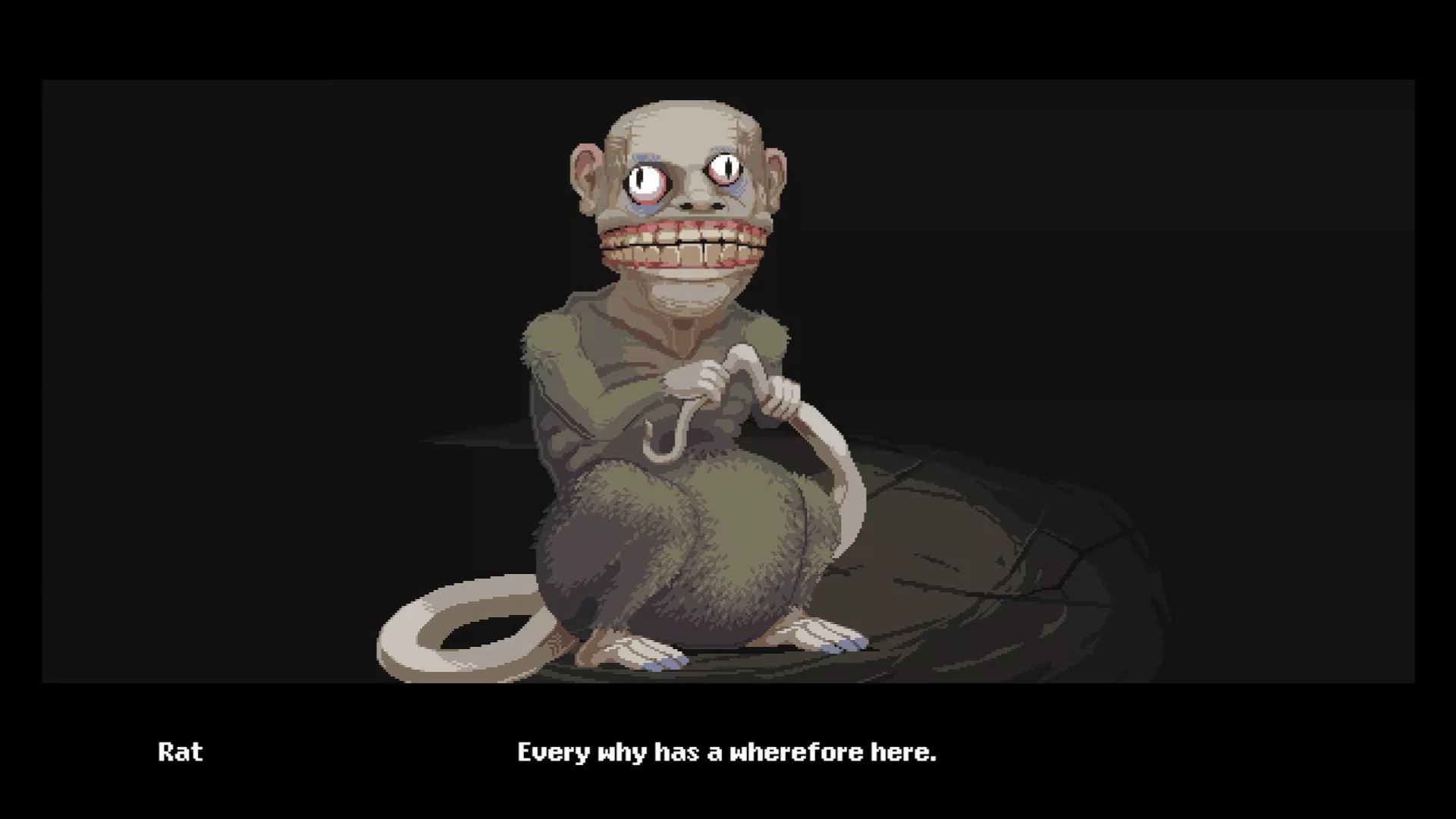

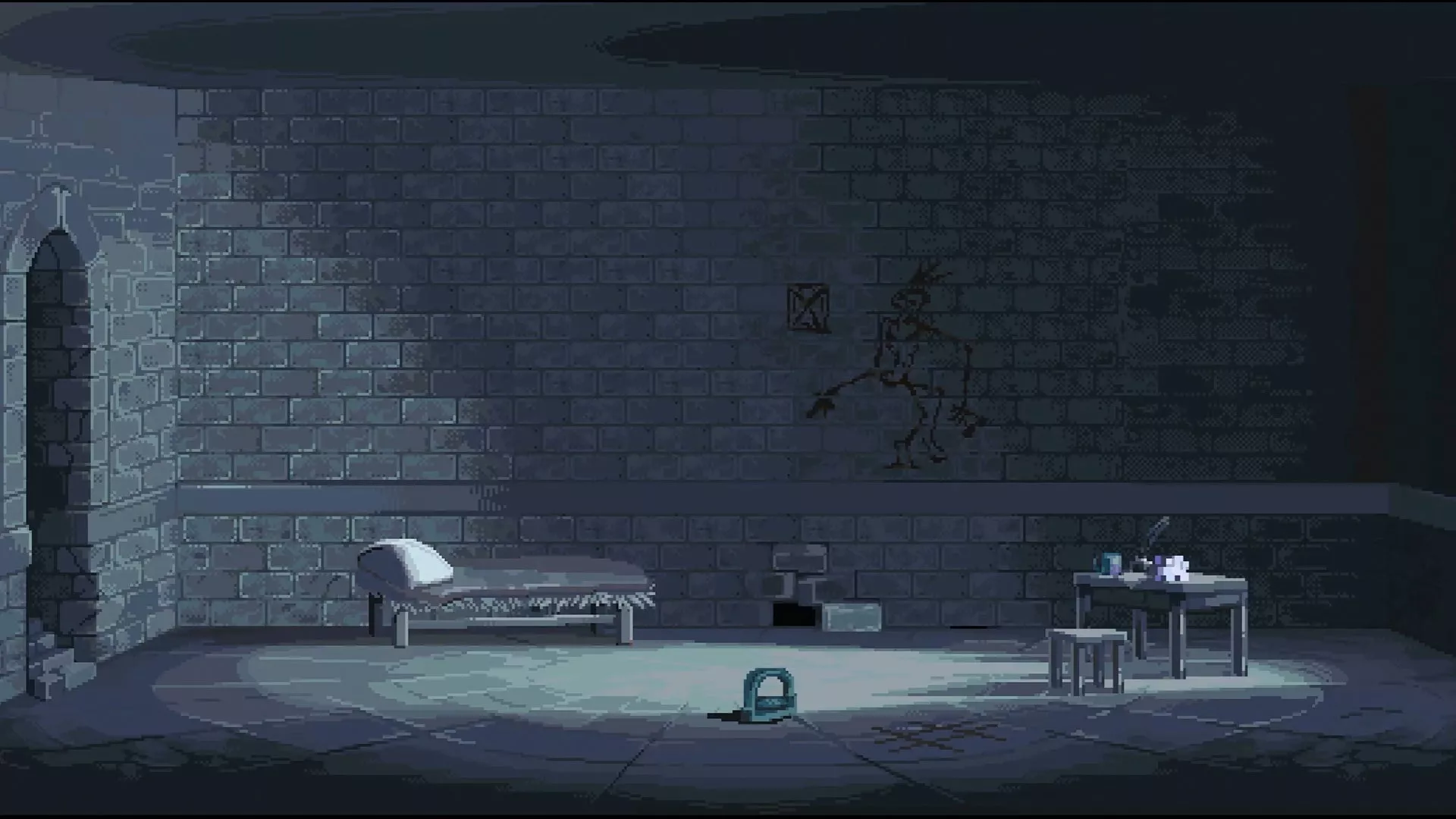

Questo “bambino difficile” è il vero protagonista di Centum, un’avventura grafica che si traduce in una sequenza di escape room da cui tentare di evadere. A livello narrativo, la premessa non è particolarmente originale: se avete letto il racconto I Have No Mouth, and I Must Scream di Harlan Ellison (adattato nel corso degli anni per vari media, tra cui anche quello videoludico), allora avrete abbastanza chiaro dove si andrà ben presto a parare. Centum, con la sua durata di circa quattro ore, tenta di esplorare il tema dell’intelligenza artificiale, con il suo fascino e i suoi rischi, e con un tono horror molto ben reso con la sua pixel art – senz’altro l’elemento migliore del gioco – ma non altrettanto incisivo a livello ludico e narrativo. I Have No Mouth, and I Must Scream fu pubblicato nel 1967. Ci troviamo nel 2025, e abbiamo compiuto sorprendentemente pochi passi nelle nostre narrazioni dedicate alle intelligenze artificiali.

Il mistero che avvolge Centum è legato al fatto che non conosciamo l’identità del protagonista. Nella prima “stanza” della simulazione che lanciamo su un vecchio computer anni Novanta, ci troviamo a rispondere alle surreali domande di un giudice dalle molte teste, decidiamo se bere o meno un tè, di attivare una trappola per topi, e possiamo anche scarabocchiare uno scheletro parlante sul muro. È indubbiamente la fase migliore del gioco, anche dal punto di vista ludico: ben presto, per “evadere” dalle stanze e far proseguire l’avventura sarà sufficiente esaurire le opzioni di dialogo con i personaggi presenti all’interno del programma, “il dolce bambino” (o bambina?) del suo programmatore. L’espressione vi ricorda, per caso, le parole di un certo chimico?

Di per sé, una natura fortemente narrativa non è un difetto, anche per un prodotto che si configura, di fatto, come una sequenza di escape room. Il problema sta semmai nel contenuto dei dialoghi, in gran parte “annacquati” da fiumi di parole privi di reale peso o rilievo nella riflessione più ampia che Centum tenta di portare avanti. E che si conclude nel più deludente dei modi. “Pensala come ti pare”, leggiamo in una mail. “In ogni caso, questa è una partita a go”. In cui le mosse singole contano molto poco – in cui la singola pedina conta molto poco. Ciò che conta è il quadro d’insieme. Solo che il quadro è, nel caso di Centum, a malapena abbozzato, e del tutto scontato: il finale si traduce nella millesima chiusura che riconosce una presunta supremazia dell’essere umano rispetto alla macchina per la presenza di una presunta “cifra” che distingue l’uomo da tutto il resto – anzi, che lo rende superiore rispetto a tutto il resto. Rispetto ai suoi “bambini difficili”, innanzitutto, ma anche rispetto al resto del mondo non umano, testimoniando una incapacità diffusa di inquadrare le relazioni tra esseri viventi (o “viventi” in accezioni molto particolari, come l’intelligenza artificiale) in termini diversi dalla mera gerarchia e dalla competizione. “L’attuale forma dominante di intelligenza artificiale, quella di cui tutti parlano”, scrive James Bridle in Modi di essere. Animali, piante e computer: al di là dell’intelligenza umana (edito in Italia da Rizzoli nel 2022) “non è né creativa né collaborativa né fantasiosa. O è totalmente asservita – stupida, francamente – o è oppositiva, aggressiva e pericolosa (e forse sempre stupida). È analisi dei modelli, descrizione di immagini, riconoscimento facciale e gestione del traffico; è prospezione petrolifera, arbitraggio finanziario, sistemi di armi autonome e programmi scacchistici che distruggono completamente l’avversario umano. Compiti competitivi, profitti competitivi, intelligenza competitiva”.

La situazione si è evoluta da quando Bridle ha scritto e pubblicato Modi di essere, ma quel che è certo è che il nostro modo di pensare l’intelligenza artificiale nei media si è evoluto pochissimo. Soprattutto, forse, nel mondo dei videogiochi. Con l’eccezione di poche opere, tra cui In Other Waters, opera prima videoludica di Jump Over The Age uscita nell’aprile 2020 (rabbrividisco al pensiero di cosa stavamo tutti affrontando in quel momento), l’IA è un nemico da combattere e da sconfiggere, puntualmente grazie all’intelligenza e alla “sensibilità” superiori dell’essere umano. In In Other Waters, il protagonista non è neppure un essere umano: ci troviamo, infatti, a controllare l’intelligenza artificiale che guida i movimenti dello scafandro di una xenobiologa su un pianeta alieno. È un’idea incredibilmente più stimolante, attuale e rilevante rispetto a quella alla base di Centum, vecchia ormai di decenni.

Tornando al videogioco di Hack The Publisher, voglio precisare che un crash critico ha cancellato tutti i miei progressi dopo due ore di gioco. Ho giocato Centum su Nintendo Switch; per il resto, non ho riportato problemi degni di nota, e anzi è stato piacevole fruire dell’avventura sia in modalità portatile, anche grazie all’ausilio del touch screen (pienamente supportato), sia in modalità docked. Segnalo che non è al momento disponibile una traduzione in lingua italiana: ho giocato la versione in inglese. In base a quanto ho avuto occasione di leggere sui forum, sembra che la versione PC sia più stabile e affidabile; inoltre, Centum ha già ottenuto il bollino verde di Steam Deck Verified.

A fronte delle mie numerose critiche, potresti ritenere – caro lettore, o cara lettrice – che personalmente sconsigli di giocare Centum. Non è così. Centum va giocato per capire che siamo ancora molto, molto indietro nella nostra riflessione sulle intelligenze artificiali. E anche nella nostra riflessione su ciò che consideriamo “intelligenza”, e su chi – o cosa – riteniamo “intelligente”. Interrogarci su questi temi potrebbe fare tutta la differenza del mondo, portandoci a ripensare il nostro rapporto con il mondo. Che non è un pianeta da rapinare a mano armata; semmai, è una casa da tenere in ordine collaborando con gli altri esseri che la abitano. Riconoscendo che, forse, i “bambini difficili” siamo noi.

Pubblicato il: 24/03/2025

Provato su: Nintendo Switch

Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128